В современных моделях климата отсутствует важная переменная, которая меняет всю картину

До получения Нобелевской премии, вместе с двумя партнёрами в 2010 году он получил Израильскую премию Вольфа за достижения в квантовой физике.

«Современные учёные утверждают, что изменение климата происходит главным образом из-за углекислого газа, а я утверждаю, что большая часть изменений происходит из-за совершенно другого процесса, — говорит мне Джон П. Клаузер, — Если вернуться и прочитать все различные отчёты группы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая считается важным авторитетным источником, отчёты Национальной академии [наук] и отчёты Королевского общества, то станет понятно, что они все понятия не имеют об этом процессе. Они часто даже признаются, что понятия не имеют о влиянии облаков на изменение климата».

— Доктор Клаузер, поздравляю с получением Нобелевской премии по физике 2022 г. Первый очевидный вопрос: как Вы оказались вовлечены в проблему климата?

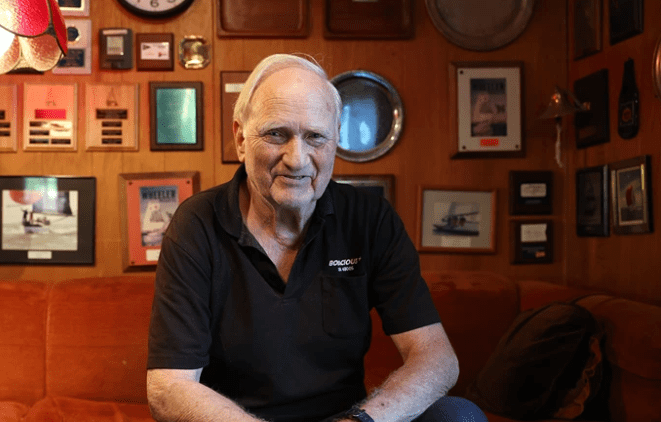

Джон П. Клаузер, лауреат Нобелевской премии по физике 2022 года: Тема климата для меня не нова. Я заинтересовался ею, когда десятки раз плавал в Тихом океане на своей лодке, ещё до того, как заговорили о глобальном потеплении. Я установил в неё солнечные панели, чтобы они заряжали аккумуляторы, и у меня был прибор, который показывал мощность поглощаемой электроэнергии.

Конечно, каждый раз, когда мы плыли под облаками, мощность солнечных батарей падала на 50%. Потом, когда мы выбирались из-под облаков — бац, их мощность снова возрастала. Я также провёл немало времени, глядя на облака — как они движутся и как выглядят. Вы можете узнать много нового об облаках просто переплыв Тихий океан. Так у меня возник интерес к тому, как работают облака.

Когда заговорили о проблемах климата, я быстро понял, что облачность оказывает огромное влияние на тепло, поступающее на Землю, поскольку облака отражают огромное количество света обратно в космос. Потом я прочитал все разные доклады Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и отчёты Национальной академии по этому вопросу.

Как физик я работал в нескольких прекрасных институтах: Калифорнийском технологическом институте, Колумбийском университете и Калифорнийском университете в Беркли, в которых научные исследования должны вестись очень осторожно. Но когда я прочитал эти отчёты, я с ужасом обнаружил, насколько небрежной была их работа. Фактически уже в самых ранних отчётах было совершенно ясно, что проблема облаков вообще не изучена и решается довольно плохо.

— Разве Вам не говорили: «Лучше оставайтесь в области квантовой механики, изменение климата — не Ваша область»?

Джон П. Клаузер: Даже когда я проводил эксперименты по квантовой механике, мне говорили следующее:

«Все знают результаты эксперимента, и они не важны. Вы зря тратите своё время».

Но эти эксперименты принесли мне Нобелевскую премию.

— Прежде чем мы углубимся в тему изменения климата, пожалуйста, объясните мне, что вы обнаружили в ходе проведённых вами экспериментов, которые принесли вам Нобелевскую премию.

Джон П. Клаузер: Это была работа, которую я проделал более 50 лет назад, и она началась, когда я был ещё аспирантом Колумбийского университета. Я понимал, что это был способ урегулировать давний спор между Альбертом Эйнштейном и Эрвином Шредингером с одной стороны, и Нильсом Бором и Джоном фон Нейманом с другой.

Когда в начале прошлого века квантовая теория начала формироваться, у некоторых учёных, в том числе у Альберта Эйнштейна, были сомнения по её поводу. Их беспокоила одна центральная идея, которую эта теория выдвигала. Согласно квантовой теории, система обычно не находится в определённом состоянии, а в своего рода комбинации состояний, называемой «суперпозиция». Поэтому, когда вы повторяете один и тот же эксперимент, вы получаете разные результаты. Пионеры квантовой теории во главе с физиком Нильсом Бором утверждали, что только когда исследователь приходит к измерению состояния системы, система «коллапсирует» в определённое состояние, которое можно назвать поведением (эффектом) лотереи.

Эйнштейну было трудно принять предположение о том, что состояние системы определяется, как «в лотерее», и он заявил, что «бог не играет в кости». Бор, по крайней мере, так говорят, ответил: «Эйнштейн, перестань указывать богу, что делать».

Позже Эйнштейн попытался опровергнуть фундаментальные положения квантовой механики и вместе с партнёрами опубликовал статью, целью которой было выявить внутреннее противоречие теории. Но вместо противоречия он открыл «квантовую запутанность» — явление, при котором две частицы, созданные вместе в одно и то же время и в одном и том же месте, зависят друг от друга — если меняется одна, соответственно изменяется и другая, так что их состояния не могут быть описаны по отдельности.

Как объяснял Эйнштейн, из-за тесной зависимости между ними, если они отодвинут частицы друг от друга, а затем изменят состояние одной частицы, это также немедленно повлияет на состояние связанной с ней частицы, даже если она находится от неё на расстоянии световых лет.

Но Эйнштейн указал на проблему — в том случае, если частицы находятся очень далеко друг от друга (например, на расстоянии световых лет), для того, чтобы сработала запутанность и чтобы информация передалась между ними, информация должна проходить со скоростью, превышающей скорость света. Но согласно одному из предположений теории относительности, ничто не может двигаться быстрее скорости света. Следовательно, утверждал Эйнштейн, запутанность не может существовать, если только нет скрытых переменных, о которых мы не знаем.

Тем, кто пытался предложить решение этой дискуссии, был ирландский физик Джон Стюарт Белл, который в 1964 году предложил экспериментальный способ проверить, существуют ли, как утверждал Эйнштейн, скрытые переменные в квантовой механике.

«Я понял, что предложение Белла было способом урегулировать спор между учёными, — говорит мне Клаузер, который собирался подготовить конкретный эксперимент на основе предложения Белла. — Проведённый мною эксперимент показал, что квантовая запутанность — это вполне реальный процесс, что частицы остаются квантово-механически запутанными, как бы далеко они ни находились друг от друга. В моём эксперименте были частицы, отделённые друг от друга расстоянием около 6 м, и они всё ещё были запутанными. Позже были также проведены эксперименты, в которых частицы находились на расстоянии 1000 км друг от друга и всё равно оставались в состоянии запутанности».

Квантовая запутанность привлекла внимание людей. Деньги пришли от ЦРУ и NSA (Агенство национальной безопасности), которые поняли, что её можно использовать в шифрованной связи. Как только деньги стали частью сделки, все это заметили.

— Другими словами, возможно, Эйнштейн ошибался.

Джон П. Клаузер: Сегодня кажется, что вся теория Эйнштейна шатается, включая некоторые из столпов, лежащих в основе общей теории относительности. Но я не знаю, является ли также достаточной теория Бора, который считал, что такие вещи просто случаются и не нужно задавать слишком много вопросов».

— Вернёмся к разговору об изменении климата. Вы утверждали, что научная работа, проводимая в этой области, была «небрежной», и что вопрос облачности не принимается во внимание. Объясните.

Джон П. Клаузер: Доктор Стивен Кунин, который был главным научным сотрудником Министерства энергетики в администрации Обамы (до этого он занимал должность специального научного советника по энергетическим вопросам Министерства обороны и Пентагона), опубликовал в 2021 году книгу, которая называется «Неразгаданное: что говорит нам наука о климате, о чём она не говорит и почему это важно».

Основной посыл книги заключается в том, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) располагает 40 различными статистическими компьютерными моделями, которые, по данным прессы, предсказывают климатический апокалипсис. Проблема в том, что модели предсказывают противоречивые вещи. Ни одна из моделей неспособна задним числом показать, что происходило и объяснить историю климата Земли за последние 100 лет. Кунин заявил, что это очень тревожно».

Кунин считается международным экспертом по статистическим моделям. Одна из первых статей, которые он вообще опубликовал, была посвящена компьютерным моделям, анализирующим ядерную реакцию, происходящую в звёздах и приводящую к образованию кислорода во Вселенной. Позже он разработал курс вычислительной физики в Калифорнийском технологическом институте, то есть курс компьютерных моделей, и написал один из первых учебников по этому предмету, которым пользовались исследователи, которые хотели воплотить свои знания по физике в моделировании. В последние три десятилетия он помогал проводить моделирование, изучающее запасы ядерного оружия США.

В своей книге Кунин пишет:

«Поскольку мы очень хорошо понимаем физические законы, управляющие материей и энергией, легко поддаться искушению думать, что мы можем просто ввести в компьютер текущее состояние атмосферы и океанов, сделать некоторые предположения о будущем влиянии, которое люди и природа окажут на климат, и таким образом точно предсказать климат на десятилетия вперёд.

К сожалению, это фантазия, как учат нас прогнозы погоды, которые могут предсказать погоду только примерно на две недели вперёд. Это, безусловно, лучше, чем было 30 лет назад, главным образом благодаря большей возможности компьютеров, а также улучшенным наблюдениям за атмосферой, которые обеспечивают более точную отправную точку для моделей.

Но низкая точность прогнозов погоды — на две недели вперёд — отражает фундаментальную проблему […]Погода хаотична — небольшие изменения в том, как мы запускаем модель, могут через несколько недель привести к совершенно другим прогнозам.

Независимо от того, насколько точно мы формулируем текущие условия, неопределённость в наших прогнозах растёт экспоненциально (быстро, почти без ограничений) по мере того, как прогнозы распространяются на будущее. Компьютерные возможности не смогут преодолеть эту фундаментальную неопределённость».

На практике, объясняет Кунин, исследователи, строящие климатические модели, делят Землю на трёхмерную сетку квадратов. Размер каждого квадрата — 100×100 км (на море размеры квадратов меньше — 10×10 км). Как только трёхмерная сетка готова, компьютерные модели используют основные законы физики для расчёта того, как воздух, вода и энергия в каждом квадрате Земли перемещаются в течение заданного периода времени (около десяти минут) в другие соседние квадраты. Повторение этого процесса миллионы раз моделирует климат на 100 лет.

«Всё это звучит просто, но сделать это совсем непросто, — пишет Кунин. — На самом деле это ужасно сложно, и любой, кто говорит, что климатические модели — это „просто физика“, либо не понимает их, либо намеренно вводит в заблуждение. Одна из основных проблем заключается в том, что модели используют только отдельные значения температуры, влажности и т. д. для описания условий внутри квадратов трёхмерной сетки. Многие важные явления происходят в масштабе менее 100 км (размер трёхмерного квадрата), такие как облака и грозы, поэтому исследователи должны сделать предположения о том, что происходит в „подсетке“ (внутри квадрата), чтобы они могли построить полную модель».

По этой причине, утверждает Кунин, модели явно неточны. В качестве примера он приводит эффект облаков. Облака играют ключевую роль в климате, объясняет он:

«Их тип и способ их формирования в разной степени отражают солнечный свет или перехватывают тепло. Однако, поскольку разработчики компьютерных моделей могут делать лишь частичные предположения об облачном покрове в пределах определённой области трёхмерного квадрата, в результате могут быть получены очень большие различия между моделями».

Клаузер объясняет мне, что когда образуются белые и светлые облака, они возвращают 90% попавшего на них солнечного света в космос, и он уже не достигает земли и не нагревает её.

«Если предположить на мгновение, что только одна треть Земли покрыта облаками в данный момент времени, это означает, что много солнечного света попадает в океан и вызывает образование водяного пара. Водяной пар поднимается к небу и образует облака. Вначале наблюдается низкий набор облаков, затем их количество увеличивается. Скорость образования облаков очень высока. Наконец, мы достигаем обширного облачного покрова, ситуации, при которой количество тепла, поступающего на Землю, намного меньше. Если в такую пасмурную погоду вы захотите прочитать книгу в помещении, не включая свет, вы обнаружите, что там слишком темно. Куда делся солнечный свет? Есть только одно место, куда он может добраться — он рассеялся обратно в космос и больше не согревает Землю.

Сейчас, когда вы смотрите на спутниковые снимки Земли, доступные на сайте НАСА, вы можете увидеть различные вариации облачности в диапазоне от 5 до 95%. Процент облачности на Земле резко меняется во времени от двух дней до двух недель, и именно эта изменчивость облачного покрова позволяет солнечному свету контролировать климат, контролировать температуру Земли и стабилизировать её, как термостат, механизм, который до сих пор не воспринимался всерьёз».

Кунин отмечает в своей книге, что «обычные колебания высоты и размеров облачности могут влиять на поток солнечного света и тепла так же, как влияние человека может [влиять на потепление]». Он подчёркивает, что «самая большая неопределённость в моделях климата связана с проблемой облаков».

Клаузер рассказывает мне, что когда он приехал в Стокгольм получать Нобелевскую премию и предстал перед комитетом, присуждавшим её, он дал ему (комитету) понять, что не согласен с Нобелевской премией, которая была присуждена годом ранее, в 2021 году. Премия была вручена исследователям, разработавшим модели прогнозирования изменения климата. Их исследования были использованы для доказательства того, что глобальное потепление вызвано выбросами углекислого газа, которые возникают в результате деятельности человека.

«Почти во всех этих компьютерных моделях отсутствует важная часть физики — эффект облаков, — говорит Клаузер. — В отчёте Национальной академий за 2003 год было признано, что они полностью ошиблись и допустили ряд неверных утверждений о воздействии облаков. […] Межправительственная группа экспертов по изменению климата и другие используют [для своих оценок] более или менее безоблачную Землю. Обычно Земля окружена облаками, по крайней мере, между одной и двумя третями её поверхности.

Я называю это „слон в посудной лавке“. Облачный покров, эта уравновешивающая сила, оказывает на изменение климата в 200 раз более сильное воздействие, чем углекислый газ и метан (парниковый газ). Я не могу понять, почему это не замечают. Подобные слоны были обнаружены мной и в области квантовой механики».

— Я хочу убедиться, что я понимаю: вы хотите сказать, что облачный покров не включён ни в одну из компьютерных моделей, используемых Международной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК)?

Джон П. Клаузер: Он не был включён в ранние отчёты. Кунин упоминает об этом в своей книге. В 2013 году в так называемый отчёт AR5 был добавлен раздел об облачности, но в нём не было указано ничего из того, о чём я только что упомянул, например, большая изменчивость облачного покрова.

Во всех моделях много усилий было приложено к упоминанию «альбедо» Земли. Альбедо — это среднее отражение солнечного света, падающего на тело или определённую поверхность (отношение количества электромагнитного излучения, отражённого от тела или поверхности, к количеству, попавшему на него). Кунин объясняет в своей книге, что, поскольку Земля не полностью чёрная, она поглощает только 70% попадающего на неё солнечного света; остальные 30% отражаются обратно в космос и не способствуют глобальному потеплению. Это число в 30%, соответствующее отражательной способности Земли, называется «альбедо». Когда альбедо выше, Земля отражает больше солнечного света и поэтому становится немного прохладнее, и наоборот, когда альбедо ниже, Земля поглощает больше солнечного света и становится теплее.

Кунин пишет, что хотя среднее альбедо Земли составляет 0,30 (30%), его значение в любой данный момент зависит от части Земли, обращённой к Солнцу (океаны темнее, суша светлее, облака светлее, снег или лёд очень светлые). То есть его среднемесячное значение меняется примерно на 0,01%. Кунин добавляет, что если бы каким-то образом среднее альбедо увеличилось с 0,30 до 0,31, скажем, из-за 5-процентного увеличения облаков, это возвращение радиации из облаков в космос вызвало бы охлаждение, и это похолодание компенсировало бы потепление, к которому привело бы к удвоению выбросов углекислого газа в атмосферу. Кажется, никто не замечает, что огромная разница между 5 и 95% облачности довольно очевидна. Я понятия не имею, как они могли это пропустить».

— То есть они не учли изменение процента облачности, и следовательно, показатель альбедо остаётся более-менее одинаковым во всех моделях?

Джон П. Клаузер: Альбедо осталось прежним. Вдобавок к этому было несколько плохих и глупых предложений, которые должны были его увеличить, например, покрасить все крыши и все шоссе в мире в белый цвет (цвет, отражающий радиацию). Одно из предложений предполагало тратить триллион долларов в год на управление излучением солнца. Я утверждаю, что на Земле существует собственная система управления солнечной радиацией. Это происходит естественным образом. Это работает, очень эффективно и бесплатно. Вам необязательно тратить на это триллионы долларов, просто нужно это заметить.

Когда я изучал квантовую механику, я наткнулся на двух больших слонов в посудной лавке, которых игнорировали почти все эксперты и физики по квантовой механике. Это очевидно, когда вы видите их и думаете о них, но это не очевидно, если вы не видели и не думали о них. Например, когда Бор разговаривал с Эйнштейном, каждый предполагал, что тот, другой, занят другой сферой деятельности; один занимался сферой космоса, другой работал в лаборатории. Эти два гениальных парня почему-то не увидели, что их аргументы работают в двух разных плоскостях и обходят друг друга, и именно поэтому их выводы были сформулированы по-разному. Дискуссии на эту тему продолжались десятилетиями, пока я не упомянул об этом в недавно написанной статье.

— Знаете ли вы, пытаются ли сейчас разработчики моделей включить реальные переменные, влияющие на альбедо?

Джон П. Клаузер: Насколько мне известно, пока нет. Я не разговаривал ни с кем из разработчиков моделей, и никто ещё не связался со мной. Фактически, то, что я вам рассказываю, это первые откровения всего этого».

Вопрос истины

— В беседе перед интервью вы сказали, что в области климата довольно много лженауки, то есть вещей, которые принимаются за истину, даже если они как таковые не доказаны.

Джон П. Клаузер: В этой области существует очень нечестная дезинформация, представленная различными политиками. Например, в 2012 году в журнале Physics Today, стандартном новостном журнале для физиков, была опубликована статья. Её написали два автора-не учёных, Джейн Любченко (Jane Lubchenco) и Томас Карл (Thomas Karl). Лобченко была заместителем министра торговли по вопросам изменения климата, а Карл был директором по изменению климата в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (НОАА). Они опубликовали особенно возмутительную дезинформационную статью. Я не знаю, как оно было одобрено к публикации. Это было в эпоху, когда менялся бренд изменения климата. Сначала это рассматривалось как потепление Земли. Внезапно где-то примерно в 2013 году эту проблему переименовали в изменение климата.

Почему они поменяли название? Причина, названная тогда, заключалась в том, что «это действительно больше, чем просто потепление». Никого не волнует, повысится ли температура на один градус, но людей волнует, почувствуют ли они на себе эффект этого. В статье утверждалось, что произойдёт резкое увеличение числа экстремальных погодных явлений:

«Тропические штормы, жара, похолодания, наводнения и засухи. В результате глобального потепления произойдут ужасные и апокалиптические вещи. Вот почему мы назовём это изменением климата».

В статье, опубликованной в журнале Physics Today были приведены показатели экстремальных погодных явлений, которые на самом деле представляли собой своего рода средневзвешенное количество засух, наводнений и ураганов. Для оценки были использованы данные за сто лет, зафиксированные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. […]В заголовке своей статьи они написали, что все экстремальные погодные явления вызваны глобальным потеплением и что их частота резко возросла, особенно за последние три десятилетия.

Когда я работал в Калифорнийском университете в Беркли над различными экспериментами по квантовой механике, я познакомился с двумя очень важными нобелевскими лауреатами, Луисом Альваресом и Чарльзом Таунсом. Альварес прославился благодаря тому, что разработал «критерий пяти сигм надёжности экспериментов в физике» (Five-sigma criterion for believability of experiments in physics). Альварес проверял статьи по этому критерию и тогда он об этом сказал:

«Это самое примитивное видение, которое я когда-либо видел».

Таунс был более примиримым и говорил:

«Я не вижу в данных того, что, по вашему мнению, я должен видеть».

Когда я изучил данные, представленные на графиках в статье, согласно «Критерию пяти сигм надёжности физических экспериментов», стало ясно, что очень сложно утверждать, что экстремальные климатические явления учащаются.

Более того, я заметил, что в списке экстремальных погодных явлений они упустили одну примечательную вещь — частоту торнадо мощностью EF3 и выше. Если вы добавите их, представленный ими график фактически уменьшится, а это означает, что частота торнадо высокой интенсивности фактически уменьшается, особенно за последние 50 лет. Это всего лишь один пример дезинформации, представленной в этой статье.

— Каков итог? Что, по вашему мнению, следует с этим делать?

Джон П. Клаузер: Прежде всего, нам необходимо остановить все программы, которые существуют практически во всех государственных органах по ограничению выбросов углекислого газа и метана в атмосферу и окружающую среду. Они приводят к огромной трате ценных ресурсов, которые можно было бы использовать для лучших гуманитарных целей. Нам не нужно беспокоиться насчёт углекислого газа или метана. Обеспокоенность по поводу глобального потепления — это полная выдумка журналистов-сенсационников и нечестных политиков.

— Это очень резкое заявление. Просили ли Вы других учёных или людей, занимающихся этой конкретной областью, о которой вы говорите (облачный покров), взглянуть на то, к чему Вы пришли, и высказать своё мнение по этому поводу с их точки зрения как экспертов?

Джон П. Клаузер: Да. Перед интервью я отправил вам текст лекции, которую должен прочитать на эту тему. Я также отправил его для комментариев Уильяму Хапперу, который был научным советником администрации Буша-старшего и который сегодня руководит «Коалицией CO2». Я также отправил его Стиву Кунину, который, как уже упоминалось, был советником Обамы по вопросам климата. Оба весьма блестящие физики. В дискуссиях со многими другими физиками не было никого, кто мог бы показать мне, в чём я был не прав, но чтобы это было изучено, потребуется время.

Вследствие того, что я сейчас делаю, физики начинают замечать, что король голый. Это может привести к неполиткорректным темам, но меня это не беспокоит. Лично я за правду. Именно это и делают физики — они открывают натуральную истину».

— В недавней лекции, которую вы прочитали в Корее, вы упомянули, что существует два вида истины.

Джон П. Клаузер: Да, есть истина, которая заключается в том, что физики делают или, по крайней мере, то, что мы должны делать, — наблюдают за природой и делают выводы из того, что мы на самом деле видим в наших наблюдениях и экспериментах. Если эксперименты проводятся тщательно, критически анализируются и подвергаются экспертной оценке коллег, то это истина.

Вторая истина — это «принимаемая истина». У неё совсем другая форма, и её используют бизнесмены, политики и журналисты. Принимаемая истина оценивается тем, можете ли вы её «продать» или нет. Это не имеет ничего общего с настоящей истиной, которую можно обнаружить, измерив и получив реальные данные.

Представь, что ты не можешь продать [настоящую] истину, потому что она не соответствует продукту, который ты продаёшь, делу, которое ты продвигаешь, или войне, которую ты хочешь развязать. Что ты будешь делать? Изменишь истину. Например, Межправительственная группа экспертов по изменению климата определяет облачность как постоянную величину, хотя эта точка зрения явно не согласуется с наблюдениями. Достаточно просто посмотреть спутниковые снимки и увидеть, что облачный покров подвержен частым изменениям. Когда правительства и политики продвигают это, это называется пропагандой. Им нужно, чтобы информация выглядела соответствующей тому, что они продвигают.

Сегодня это довольно обычное дело. В последнее время политики сами по себе становятся учёными и продвигают научную дезинформацию, при этом они просто выдумывают научную информацию. Это очень распространено в науке о климате, очень распространено в медицине и особенно распространено в экономике. Одна из проблем заключается в том, что нет достойных специалистов по проверке фактов. Откуда специалист по проверке фактов узнает, что правда, а что нет? Он не может знать.

Теперь есть ещё и искусственный интеллект ChatGPT, который хорош в распространении дезинформации. Программа просто выдумывает вещи согласно заданию. Она может лгать, обманывать и фабриковать источники информации. Недавно в New York Times была статья об одном адвокате, который передал в суд обзорную записку, написанную ChatGPT. Судья просмотрел документ и обратил внимание, что почти все цитаты в нём были сфабрикованы. Ни одна из них не была верной. Я думаю, что судья отозвал юридическую лицензию этого адвоката.

Большая проблема с искусственным интеллектом заключается в том, что он допускает массу ошибок. Хуже того, она использует онлайн-данные в качестве исходного материала и не имеет ни малейшего представления, что является вымыслом, а что нет. Мы прошли путь от компьютеров, которые никогда не совершали ошибок, к компьютерам, которые допускают огромное количество ошибок. И каким-то образом индустрии искусственного интеллекта удалось убедить нас, что «да, конечно, интеллект допускает ошибки, но мы над этим работаем». Это очень серьёзная проблема, которую я навешиваю непосредственно на искусственный интеллект. Я считаю, что это катастрофа.

— Вы начали работать с «Коалицией CO2», организацией, которая утверждает, что углекислый газ действительно приносит пользу обществу. Какова ваша цель?

Джон П. Клаузер: Они пригласили меня присоединиться. Я согласен с их посланием, но пока неясно, согласны ли они с моим. Если закачать углекислый газ в теплицу, можно резко увеличить рост растений, растущих в ней. Поэтому они утверждают, что углекислый газ полезен во многих отношениях.

Например, когда по земле бродили динозавры, уровень углекислого газа был в 10 раз выше, чем мы наблюдаем сегодня. Динозавры не могли бы выжить на Земле при нынешнем уровне углекислого газа, потому что деревья и листва не росли бы достаточно быстро, чтобы их прокормить. Они большие, у них большой аппетит, и они много едят. Вам понадобится высокий уровень углекислого газа в атмосфере только для того, чтобы накормить их.

Арт Робинсон, мой друг из Калифорнийского технологического института, основал Институт Хартленда, который также представляет углекислый газ как полезный газ. Насколько мне известно, в углекислом газе нет ничего плохого, и в частности, как я упоминал ранее, он не является важным газом для регуляции климата Земли.

Нынешняя политика государственных органов, пытающаяся ограничить выбросы углекислого газа и метана, является пустой тратой денег, времени и усилий. Это абсолютная катастрофа. Но людям не нравится, когда им говорят, что они совершили ошибки такого масштаба, поэтому они, вероятно, проигнорируют то, о чём я говорю».

— Вы разговаривали с влиятельными политиками? Они вам что-нибудь сказали?

Джон П. Клаузер: У меня был очень короткий разговор с Джо Байденом в Овальном кабинете, когда я направлялся в Стокгольм на вручение Нобелевской премии. У меня было всего несколько минут, чтобы напомнить ему обо всём этом. Его комментарий был таким:

«Это звучит как правая наука. Далее этого я не продвинулся».

Поддержите нас!

Каждый день наш проект старается радовать вас качественным и интересным контентом. Поддержите нас любой суммой денег удобным вам способом и получите в подарок уникальный карманный календарь!