Почему цивилизации рушатся?

Одна из целей историков — изучить, что вызывало крах в прошлом, чтобы предсказать будущее.

В истории возникали многочисленные цивилизации, которые после расцвета рухнули и оставили после себя величественные следы. Заброшенные города майя, гигантские статуи на острове Пасхи в Тихом океане, великолепные храмы Камбоджи и бесчисленные скульптуры, сохранившиеся со времён Римской империи. Все эти великие культуры оставляют после себя множество вопросов и тайн о процессах, приведших к их краху.

Среди исследователей, анализировавших причины падения этих цивилизаций, есть те, кто утверждает, что процессы, вызвавшие крах в прошлом, проявляются и сегодня, один за другим, в нашей современной культуре — которая тоже движется к упадку.

«Если кто-то скажет вам, что существует одно объяснение падения тех культур, можете сразу знать, что он идиот», — сказал профессор Джаред Даймонд из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в лекции, которую прочёл на мировом конгрессе TED в 2003 году.

Даймонд принадлежит к группе исследователей, указывающих на «земные факторы» падения — то есть те, что можно увидеть глазами, в отличие от «моральных факторов», к которым мы обратимся позже. В своей книге «Коллапс: почему рухнули великие цивилизации прошлого? Может ли это случиться и с нами?» он выделяет пять факторов, стоящих за крахами цивилизаций. В качестве примера он приводит поселение викингов в Гренландии, которое, по его словам, отражает все пять. В 980 году норвежские переселенцы заселили Гренландию. Но примерно к 1430 году все они вымерли, и культура рухнула.

Почему? Первый фактор, по Даймонду, — это разрушение окружающей среды: люди невольно вредят ресурсам, от которых зависят, и уничтожают их. Викинги истощили почву — они испортили земли, пригодные для пастбищ и выращивания растений.

Второй фактор — климатические изменения, и это не обязательно потепление. Иногда речь идёт об охлаждении, как это произошло в XIV–XV веках в Гренландии.

Третий фактор — внешние связи с дружественными соседями. У викингов пострадала торговля с соседями, так как морские пути оказались заблокированы айсбергами.

Четвёртый фактор — враждебные отношения с соседями. В какой-то момент викинги стали жертвами убийственных нападений своих соседей — эскимосов (инуитов).

И, наконец, пятый, самый важный фактор, по словам профессора Даймонда, — это политические, экономические, социальные и культурные обстоятельства, влияющие на способность общества решать различные проблемы, с которыми оно сталкивается. Викинги вкладывали силы и средства в предметы роскоши вместо того, чтобы заботиться о своём будущем благополучии. Даймонд утверждает, что эти факторы можно обнаружить в каждой из цивилизаций, которые рухнули до сих пор, хотя не всегда все сразу.

Профессор Джозеф Тейнтер (Joseph Tainter), историк и антрополог из Университета Юты (США), указывает в своей книге «Крах сложных обществ» (The Collapse of Complex Societies, 1988) на несколько иной фактор: «уровень сложности» культуры. По его словам, в культуре долины Инда в Центральной Азии (которая рухнула в начале II тысячелетия до н. э.), в минойской и микенской культурах (которые рухнули во II тысячелетии до н. э. в районе Греции), в Западной Римской империи (рухнувшей в V веке н. э.) и во многих других культурах проявлялась одна и та же особенность — их уровень сложности со временем всё возрастал и запутывался.

Сложность в этих обществах возникала из необходимости решать проблемы. Когда появлялась новая проблема, общество стремилось развивать новые инфраструктуры и создавать новые бюрократические механизмы для её решения. Всё это порождало ещё большую сложность, которую Тейнтер описывает в двух аспектах. Во-первых, число органов и различных функций в таком обществе становилось относительно большим. Во-вторых, для координации всех этих органов требовались очень обширные, а зачастую и иерархические механизмы. Поэтому в какой-то момент, когда возникала новая проблема — экономический кризис, засуха или эпидемия, — общество уже не могло её решить, и культура попросту рушилась.

Другой исследователь, указывавший на «земные факторы», — Кайл Харпер, профессор классических исследований в Университете Оклахомы (США). В своей книге «Судьба Рима» (The Fate of Rome, 2017) он утверждает, что Римская империя пала из-за эпидемий, а также вследствие климатических изменений.

«Те, кто построил империю, наслаждались идеальным моментом: тёплая, влажная и стабильная погода способствовала процветающей экономике в аграрном обществе, — писал Харпер в статье, опубликованной в Epoch Times в январе 2018 года. Но затем наступил менее благоприятный климатический период именно тогда, когда Восточная Римская империя столкнулась с внешними врагами: персами и германскими племенами. — Нестабильность климата достигла своего пика в VI веке, во времена правления императора Юстиниана I. Исследования показывают, что в 530 и 540 годах н. э. происходила вулканическая активность, которой не было тысячи лет. Серия извержений вызвала то, что сегодня называют „малым ледниковым периодом поздней античности“. В этот период, продолжавшийся не менее 150 лет, царили значительно более низкие температуры. Это изменение климата имело решающее значение для распада Рима. Падение империи также связано с ещё большей катастрофой: вспышкой чумы. Цена была колоссальной — возможно, погибла половина населения. Согласно генетическим данным, предполагается, что бактерия, вызвавшая чуму, произошла где-то в районе западного Китая. Сначала она появилась на южных побережьях Средиземноморья, и весьма вероятно, что была занесена в Рим по южным морским торговым путям, которые доставляли шёлк и специи римским потребителям».

Моральные факторы

Наряду с видимыми глазу земными факторами существуют и моральные объяснения падения культур. Чтобы понять их и то, как они проявляются и сегодня, следует задержаться на важном принципе, встречавшемся на протяжении истории: «жизненные циклы» культур. Ещё древние греки уподобляли человеческие культуры живым существам с жизненным циклом, включающим рождение, рост и смерть. В новое время первым, кто указал на эту особенность, был Эдвард Гиббон, британский историк и член парламента XVIII века, который в своей шеститомной серии рассмотрел европейскую историю примерно за 1 500 лет — начиная с развития Римской империи в I веке до н. э.

В 1918 году немецкий историк Освальд Шпенглер в своей книге «Закат Европы» (The Decline of the West) уподобил культуры организмам, имеющим разные этапы жизни. Эти этапы он сравнил с временами года: весной, которая является первой порой, правление фундаменталистское — оно стремится сохранять исходные религиозные основы и черпает свои интерпретации по различным современным вопросам из древних священных текстов. В этот период также знать напрямую связана с воинским сословием (аристократы возглавляют армию в бою).

Летом, во втором периоде, власть становится монархической, и начинают проявляться реформы в религии и вере. Центры силы переходят от аристократии к городам. Осенью, в третьем периоде, господствует вера прежде всего в рационализм и рассудочность. Этот этап также характеризуется борьбой между аристократией и средним классом — борьбой, которая иногда приводит и к революциям. А зимой, которую Шпенглер описывает как современный для нас этап культуры, правление демократическое, а культура преимущественно материалистична и обладает сильной верой в науку.

Профессор Питирим Сорокин, русско-американский социолог из Гарвардского университета (возглавлял кафедру социологии), опубликовал крупное исследование в четырёх томах, пришедшее к сходным, но более широким выводам. Исследование Сорокина и его анализ исторических и современных процессов отличались от подхода других специалистов его времени. Сорокин считал, что любая попытка изучать человеческие процессы без учёта моральных норм и ценностей общества не позволяет понять происходящие изменения и их источник.

В серии томов Social and Cultural Dynamics (опубликованных в 1937–1941 годах) Сорокин классифицирует общества в истории по их «культурной ментальности» и сосредотачивается главным образом на западной, европейской цивилизации. По его словам, эта цивилизация прошла до настоящего времени цикличность, включающую три типа ментальности, которые он называл «системами истины», подобно тому как это происходило в культурах прошлого, процветавших и в итоге рухнувших.

Сначала существует «идеационная» ментальность — общество верит, что реальность духовна. Так было, например, в конце архаической Греции, до V века до н. э., когда эпические произведения Гомера, «Илиада» и «Одиссея», оказывали огромное влияние. Или в христианской Европе в период Средневековья. В обеих этих эпохах действовала система, религиозная по своей основе, и господствовало представление, что истина дарована человеку Богом через его посланников — пророков, мистиков и основателей религий, либо открывается людям сверхчувственным образом — через мистический опыт, непосредственное небесное откровение, через интуицию или вдохновение.

Затем наступает очередь «идеалистической» ментальности — сочетающей истину, исходящую из религиозных источников, с новой истиной, поступающей от наших чувств. Философ и христианский теолог Фома Аквинский (1225–1274) является примером мыслителя, который стремился соединять веру с разумом и рассуждать о ней.

Наконец, общество принимает «сенсорную» ментальность — в ней люди начинают верить, что реальность материальна и только материальна. Многие не верят в Бога и не признают существование того, что выходит за пределы их познания. Их вера сосредоточена исключительно на науке. На этом этапе общество, как правило, приходит к краху. В 1940-е годы, когда Сорокин представил свою теорию, он пришёл к выводу, что западное общество находится на стадии «сенсорной» ментальности.

Сорокин подчёркивал в своём исследовании, что переход между этими периодами подобен движению маятника. Примером служит архаическая Греция: вначале она характеризовалась «идеационной» системой истины, основанной на религиозной вере, затем прошла через эпоху Пифагора и Платона — «идеалистическую» стадию, балансирующую между сверхъестественной и сенсорной истиной. Наконец, она достигла стадии сенсорной, материалистической культуры, которая характеризовала Римскую империю в первые века н. э. — империю, как известно, рухнувшую.

Что происходит после краха культуры? Как у маятника, общество возвращается к исходному состоянию: к «идеационной» ментальности, в которой верят в небеса и получают истину от них. Так произошло после упадка Римской империи — влияние религии снова возросло. Позиция христианства усилилась, и «идеационная система истины» стала доминирующей после VI века н. э.

Оттуда движение маятника продолжилось: к концу XI века общество достигло идеалистической эпохи, продолжавшейся до XIV века, а после Ренессанса началась «сенсорная» эпоха, в которой материальность развилась и сегодня почти полностью доминирует. Сорокин выявил схожие паттерны движения между системами истины и при изучении других культур — древнеегипетской, китайской, индийской и др.

С его точки зрения, современная материалистическая культура должна пережить серьёзный кризис, после которого маятник вернётся к новой эпохе, вновь основанной на вере.

«Такое изменение, каким бы болезненным оно ни было, представляется необходимым условием для любой культуры или общества, чтобы сохранить креативность на протяжении долгих лет существования», — пишет он.

Цена сексуальной свободы

«В итоге все истины и ценности утратят свою силу, и рано или поздно появятся скептицизм, цинизм и нигилизм», — писал он.

Британский этнолог, доктор Джозеф Дэниел Анвин (Unwin) из Кембриджского университета добавил к этому ещё один аспект. В 1920–1930-е годы, когда Зигмунд Фрейд вызвал дискуссию в мире психологии о последствиях подавления сексуального влечения, доктор Анвин, исследовавший и сравнивавший верования и обычаи различных культур на протяжении истории, задался вопросом, может ли человеческая история чему-то нас научить о влиянии сексуального сдерживания.

Анвин интересовался древними системами законов, регулирующими этические и социальные нормы, такими как «Законы Ур-Намму» шумеров, характеризовавшие древнюю шумерскую культуру (созданы около 4 тыс. лет назад); законы Хаммурапи из Вавилона (около 1754 до н. э.) и хеттская система законов (1650–1500 до н. э.). Из этих систем законов он получил представление о моральных правилах, принятых в древних культурах. Далее он изучил развитые цивилизации, такие как эллинистическая и римская культуры, и там обнаружил удивительное соответствие между уровнем сексуального сдерживания в обществе и культурным развитием этой цивилизации.

В книге «Секс и культура», опубликованной в 1934 году, по итогам своего обширного исследования он писал, что, изучив 80 этнических групп на протяжении 5 тыс. лет человеческой истории, он обнаружил повторяющуюся закономерность: в начале своего развития культуры относительно просты, с большой сексуальной свободой. По мере их развития, вместе с ростом уровня культуры, моральные нормы также укрепляются, а вместе с ними и сексуальная сдержанность. Затем культурное развитие ещё больше ускоряется, но до определённой высшей точки, когда мировоззрение поворачивается в рационалистическую сторону. Эта стадия сопровождается большей свободой, которая включает и сексуальную свободу.

Доктор Анвин утверждал, что с этой пиковой точки всё продолжает «развиваться», только теперь в сторону упадка. Через несколько поколений группа теряет сплочённость, начинает приходить в упадок и в итоге теряет свою силу. Анвин назвал этот этап «точкой невозврата».

Древняя Греция, например, характеризуется тремя различными периодами, каждый из которых возглавляла отдельная группа: первый — архаический период, начавшийся в VIII веке до н. э. За ним последовал классический период, начавшийся с расцвета Афин в V веке до н. э. После этого развился эллинистический период. В каждом из периодов Анвин наблюдал одну и ту же закономерность: период начинался с ускоренного культурного, экономического, социального и т. д. развития, которое также сопровождалось сексуальным консерватизмом — строгим соблюдением моногамного уклада, при котором сексуальные отношения происходили только в рамках брака. Однако в каждом из этих трёх периодов впоследствии наблюдался упадок культуры, сопровождавшийся тенденцией к либерализму и росту свободы, в том числе сексуальной.

Например, в VIII веке до н. э. в архаической Греции были созданы важные культурные и экономические центры в Милете (греческий город на территории современной западной Турции) и на Сицилии, и греки придерживались моногамного образа жизни. Однако позднее, к концу VI века до н. э., эта строгость была смягчена, поскольку рационалистическое мышление начало набирать силу. Вскоре после этого архаическая Греция пришла в упадок и утратила своё могущество, а центр греческой культуры переместился в города-государства (полисы) самой Греции.

Классический период начался в V веке до н. э., и в первые годы его политическим центром был полис Афины. В те времена жители Афин тщательно соблюдали абсолютную моногамию. Но к концу века эта строгость начала ослабевать. Появились наложницы, разводы стали всё более распространёнными. Позже гомосексуальность и даже педофилия стали широко распространёнными. Как заметил Анвин, вскоре после этого Афины начали слабеть и терять своё могущество, пока в начале IV века до н. э. не уступили гегемонию Спарте на юге полуострова, известной в те годы своей строгостью.

В статье, написанной профессором Дэниелом Яносиком из Колумбийского международного университета в Южной Каролине, он проанализировал выводы доктора Анвина и предупредил, что они весьма актуальны для современного состояния западной культуры, и особенно для американского общества.

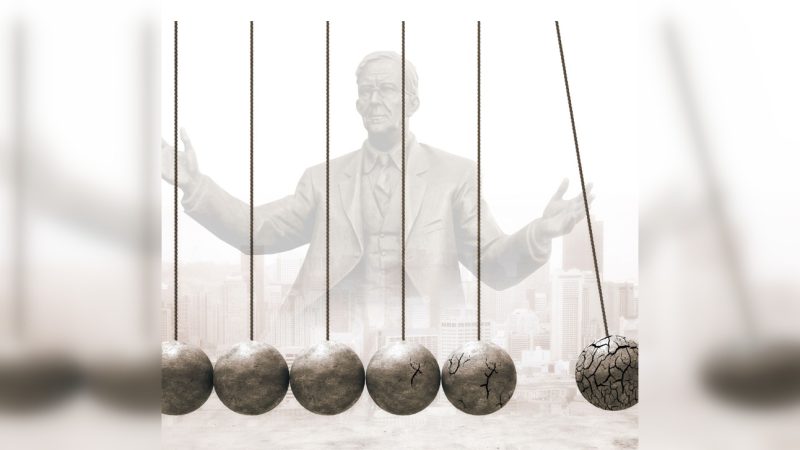

Всё это подводит нас к вопросу на миллион долларов: как падшие цивилизации могли не заметить надвигающейся катастрофы? Почему, например, викинги, обитавшие в Гренландии, продолжали тратить немногие оставшиеся деревья на строительство величественных соборов? И почему политики Римской империи продолжали концентрироваться на политической игре, а не на моральных, экономических и психологических изменениях?

Оказывается, не всегда легко вовремя заметить проблему, но даже если им удаётся распознать угрозу, они избегают борьбы с ней, объясняет профессор Даймонд. По его мнению, возможной причиной этого является конкуренция между различными группами, которая заставляет их сосредотачиваться на краткосрочных достижениях, иногда даже сознательно причиняя вред противоборствующей группе, не задумываясь о будущем. В случае викингов в Гренландии конкуренция между различными общинами, и особенно между их лидерами, привела к тому, что они состязались из-за размеров построенных ими соборов, тем самым тратя впустую ещё больше тех немногих деревьев, что у них ещё оставались.

В других случаях, объясняет Даймонд, лидеры, как правило, решают насущные проблемы текущего момента, не планируя долгосрочно. И всегда есть коррумпированные лидеры, сосредоточенные на сиюминутной выгоде, не заботясь о благополучии жителей, не говоря уже о будущих поколениях.

С точки зрения Шпандлера и Сорокина, когда культура достигает своей финальной стадии, предотвратить катастрофу очень трудно, если не невозможно. Ведь тогда всё общество оказывается в грязи, и из этой грязи очень трудно поднять голову и повернуть обратно. На самом деле, с точки зрения Сорокина, возможно, даже не нужно предотвращать катастрофу, а достаточно просто дождаться нового периода, когда маятник качнётся в обратную сторону.

Поддержите нас!

Каждый день наш проект старается радовать вас качественным и интересным контентом. Поддержите нас любой суммой денег удобным вам способом и получите в подарок уникальный карманный календарь!