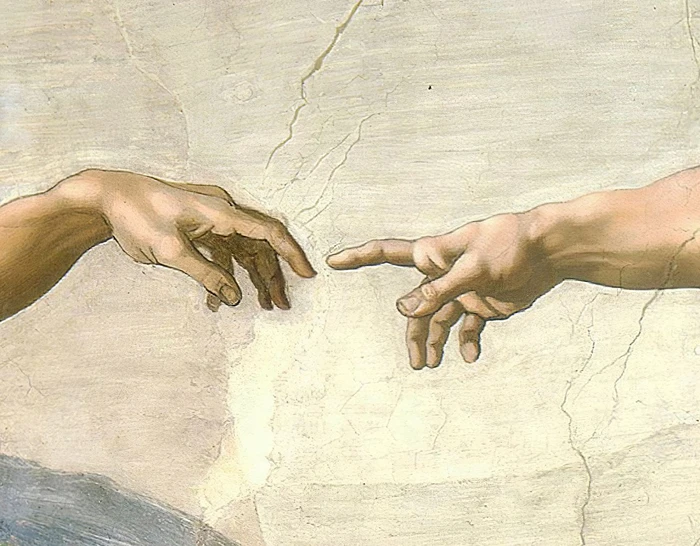

Один из величайших гениев в истории искусства — человек, который вырезал «Давида» из огромного куска мрамора и рисовал библейские сцены на потолке Сикстинской капеллы — Микеланджело Буонарроти (1475–1564), был готов не только выносить тяжёлые страдания, но и сознательно их выбирать. День за днём на высоких лесах Сикстинской капеллы, когда боль раздирала его тело, он продолжал работать — решительно, точно, верный своему идеалу — и создавал произведения, которые выходили за пределы времени.

В письме, адресованном своему другу, поэту Джованни да Пистоя, он сравнивает себя с «кошкой в Ломбардии», сжимающейся на лесах:

«Мой живот прижат к подбородку, моя борода указывает в небо, мой мозг сдавлен в ящике… Моя кисть, постоянно поднятая надо мной, капает краской, и моё лицо служит полом для капель грязи».

Из анализа научной литературы о Микеланджело — он страдал от болезни, поражавшей его суставы, переживал рецидивы камней в почках и, возможно, отравление свинцом, которое могло быть вызвано длительным контактом с токсичными красками. Но он не рассматривал это как роковую судьбу или бессмысленные мучения.

В одном из своих стихотворений («Стих 62») он сравнивает физическую боль с огнём, который очищает душу художника:

«Только в огне кузнец может закалить железо — от мысли в своём сердце к тонкому и любимому произведению».

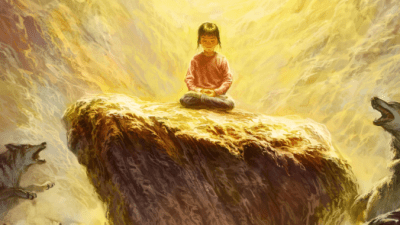

Для Микеланджело этот огонь — страдание, боль и даже физические муки — не были наказанием или препятствием, а единственным путём к исполнению его художественного предназначения. Как железо, которое закаляют в огне, так и душа художника должна пройти через пламя страдания, чтобы достичь совершенства.

Он даже добавляет с глубокой надеждой в этом стихе:

«Если я умру в огне, я хочу возродиться, став ярче».

Микеланджело сравнивает себя с «фениксом», который «не возродится, если сначала не сгорит».

Эта мысль ясно выражена и в трудах историка и художника Джорджо Вазари, современника Микеланджело, который описал его в своей знаменитой книге «Жизнь художников» как того, кто был послан в мир Владыкой Небес для того, чтобы показать человечеству путь к художественному и духовному совершенству:

«Владыка Небес решил в своём сердце, чтобы избавить нас от серьёзных ошибок, послать на землю дух с универсальным талантом во всех искусствах и ремёслах… чтобы мир мог выбрать его и почитать как высокую модель для жизни, творчества, чистоты нравов и всех деяний человека».

Вазари описывал Микеланджело как «духа», который мог «в своей независимой деятельности показать, что такое совершенство художественного оформления, как нужно рисовать линии, контуры, тени и освещение, чтобы придать объём картинам; что такое правильное суждение в скульптуре; и как в архитектуре можно строить безопасные, удобные, освещённые, пропорциональные и украшенные разнообразным орнаментом здания».

Поскольку Микеланджело рисовал небесные сцены, Вазари видел в нём небесного посланника, который должен был служить связующим звеном между земным миром и миром духа, передавая смертным возвышенные послания через кисть и молоток. В античные времена в Греции, Египте, Иерусалиме и восточных культурах вера в Небеса была основой всего человеческого творчества, и люди пытались выразить её почти в каждой сфере своей деятельности. Они верили, что искусство — это средство для описания высших принципов, связанных с человеческим существованием, Вселенной и божественным.

Сам Микеланджело в другом стихотворении («Стих 164») описывает свою эстетическую и духовную концепцию, согласно которой цель искусства живописи и скульптуры состоит в том, чтобы вести человека от материального к духовному.

«Мне был дан в рождении идеал красоты, который является факелом и зеркалом двух искусств, — пишет он. — Только через истинную красоту, которую я здесь рисую и леплю, можно возвысить глаз к высоте».

Стих также критикует тех, кто воспринимает красоту только на чувственном, земном уровне.

«Недальновидные и глупые умы черпают красоту (которая вдохновляет все здравые сознания и ведёт их к Небесам) из чувств. Глаза, которые видят не здраво, не могут двигаться от смертного к божественному, и они навсегда остаются на месте».

Для Микеланджело, таким образом, искусство — это не просто эстетическое действие, но духовный процесс внутреннего открытия. В другом стихотворении, «К высшему существу», он обращается напрямую к Богу с просьбой о помощи в этом процессе:

«Мои молитвы будут действительно сладкими, если Ты дашь мне дух, с помощью которого я буду молиться… Наполни меня теми мыслями, из которых рождается добродетель, и я воспою Тебя и воспою Твою славу навсегда».

Микеланджело описывает себя как глину в руках Творца, как пустой сосуд, нуждающийся в божественном духе для выполнения своей миссии. Способность творить, по его словам, исходит не только из самого человека, но и из Высшей Силы.

Таким образом, искусство Микеланджело становится настоящей молитвой — актом глубокой преданности, в котором человеческая боль не просто терпится, но преображается в нечто более высокое по смыслу. Именно через внутреннюю работу и физические мучения возникают его великие произведения, которые и сегодня продолжают поражать, вдохновлять и трогать сердца людей, сотни лет спустя, после того как рука, держащая кисть или зубило, прекратила движение.

__________

Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram