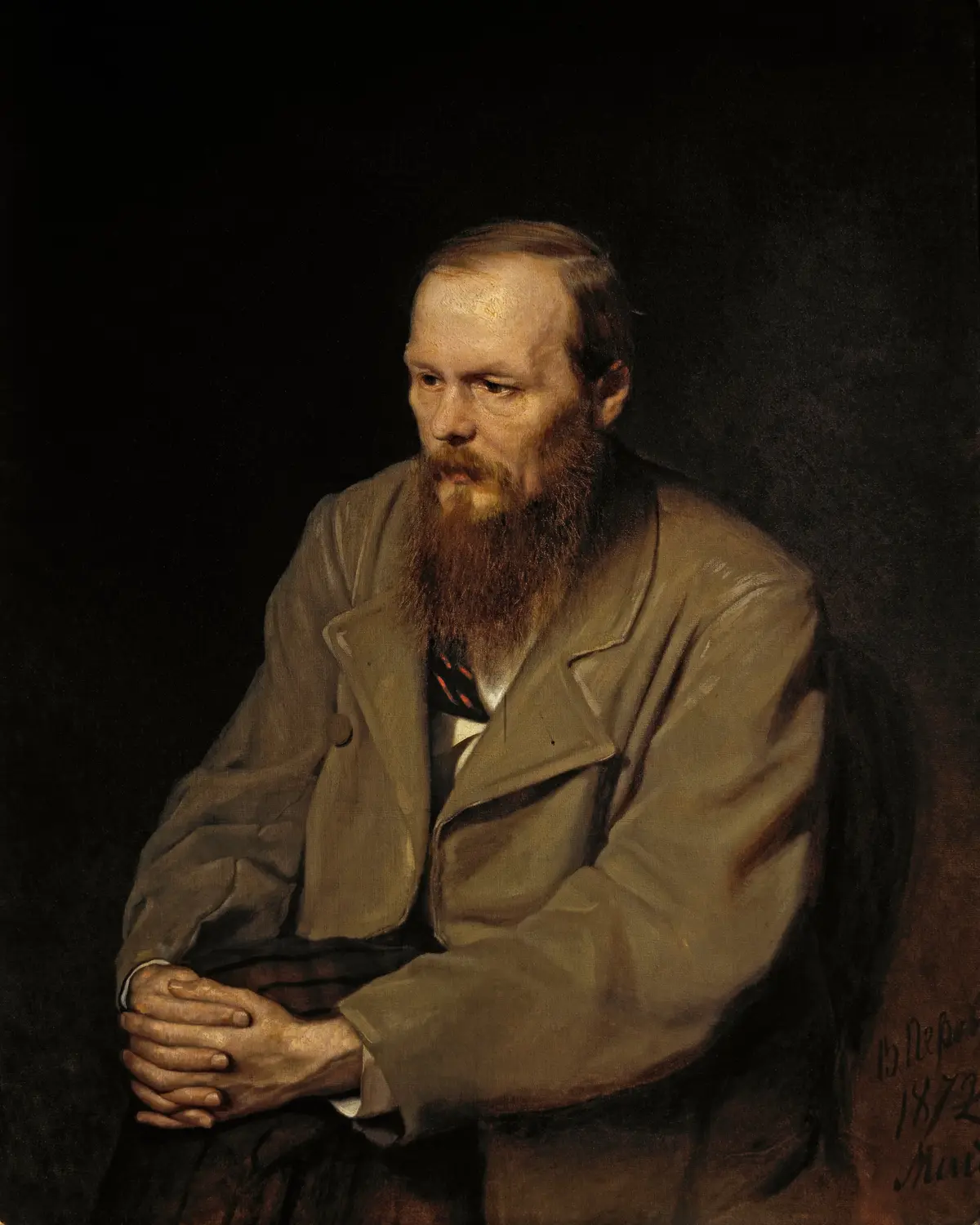

«Это психологический рассказ о преступлении. Молодой человек, изгнанный из университета… неустойчивый в своих идеях, поддался нескольким странным, „незаконченным“ идеям, которые витают в воздухе. Он решил одним махом выйти из своего бедственного положения. Он решил убить старуху… которая давала деньги в долг под проценты. Старуха глупая, глухая, больная, жадная, берёт ростовщические проценты, подлая, притесняет жизнь другого человека. … После этого он проводит почти месяц до финальной катастрофы… Здесь же развивается и психологический процесс преступления. Перед убийцей встают неразрешимые проблемы, его сердце терзают нежданные и неожиданные чувства. Правда Божья и закон земной берут своё».

Так описывал Достоевский «Преступление и наказание» в черновике письма в журнал, где он добивался публикации. Это психологическая и духовная драма, любовная история, пророчество и детективный роман, объединённые в одно целое. Одним словом, это шедевр.

Литературный приём: Двойник

Достоевский использует различных персонажей в качестве «контрастов» или «двойников», чтобы отразить и противопоставить аспекты характера Раскольникова. Они показывают, какой он есть и каким он может стать, поскольку представляют психологические и нравственные пути, открытые перед ним. Одни ведут к гибели, другие — к искуплению.

Литературные критики давно заметили склонность Достоевского в своих романах к «раздвоенным персонажам»: людям, которые в течение повествования проявляют, казалось бы, противоречивые черты характера. Возможно, это одна из причин, почему его персонажи так реалистичны, динамичны и психологически интригующи, ведь люди часто противоречивы.

Раскольников в «Преступлении и наказании» — не исключение. Фактически, его имя происходит от русского слова, означающего «раскол» или «раскольничество». Он обладает противоречивыми тенденциями в своей душе: С одной стороны, он убийца, способный на необычайное хладнокровие, чёрствость, высокомерие, самовлюблённость и манию величия. Он последовательно отвергает любовь матери и сестры и беспокойную помощь верного друга Дмитрия Прокофьевича Разумихина, доходя до жестокости. Он считает, что общепринятые правила морали на него не распространяются.

С другой стороны, какой-то уголок его души отдан утончённой чувствительности, ненависти к лицемерию и безродному поведению, осознанию страданий других, удивительному состраданию, способности к самопожертвованию, желанию быть любимым и любить. Мы видим, как проявляется эта сторона его характера, когда он даёт деньги семье бедного пьяницы Мармеладова, хотя сам нищенствует, когда пытается защитить невинную девушку от приставаний другого мужчины, когда стремится предотвратить брак своей сестры с самодовольным шутом и когда его скорее отталкивает, чем восхищает хитрый, закоренелый гедонизм бабника Аркадия Ивановича Свидригайлова.

Дуализм Раскольникова проявляется во внешнем мире через персонажей, которые отражают его в значительной степени: сестру Дуню, друга Разумихина, романтический интерес Софью (Соню) Ивановну и, конечно, подлого Свидригайлова. Эти персонажи олицетворяют и внешне выражают внутренний конфликт, происходящий в душе убийцы.

Как пишет литературовед Насрулла Мамброл,

«Достоевский „использует приём множественных альтер-эго“, проецируя дихотомию Раскольникова на других персонажей. На одном крайнем полюсе стоит олицетворение злых побуждений Раскольникова, предполагаемый убийца и соблазнитель Свидригайло… [в то время как] Соня… как символ христианской сущности Раскольникова… оказывается более сильным влиянием на него».

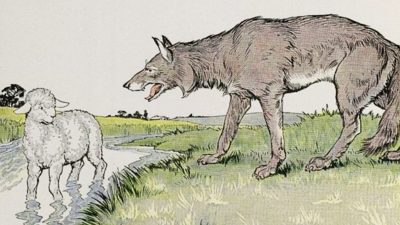

Между Соней и Свидригайловым существует чёткая бинарность, о чём сам Достоевский писал в своих заметках к роману:

«Свидригайлов — отчаяние, самое циничное; Соня — надежда, самая неосуществимая».

Эти два персонажа выступают как близнецы-полюса надежды и отчаяния — оба они также потенциальные возможности в сознании Раскольникова.

Полюса-близнецы: Отчаяние и Надежда

Когда появляется Свидригайлов, он очаровывает и отталкивает Раскольникова. По словам Момброля,

«Раскольников снова и снова сталкивается со Свидригайловым, пытаясь установить с ним психологическую близость».

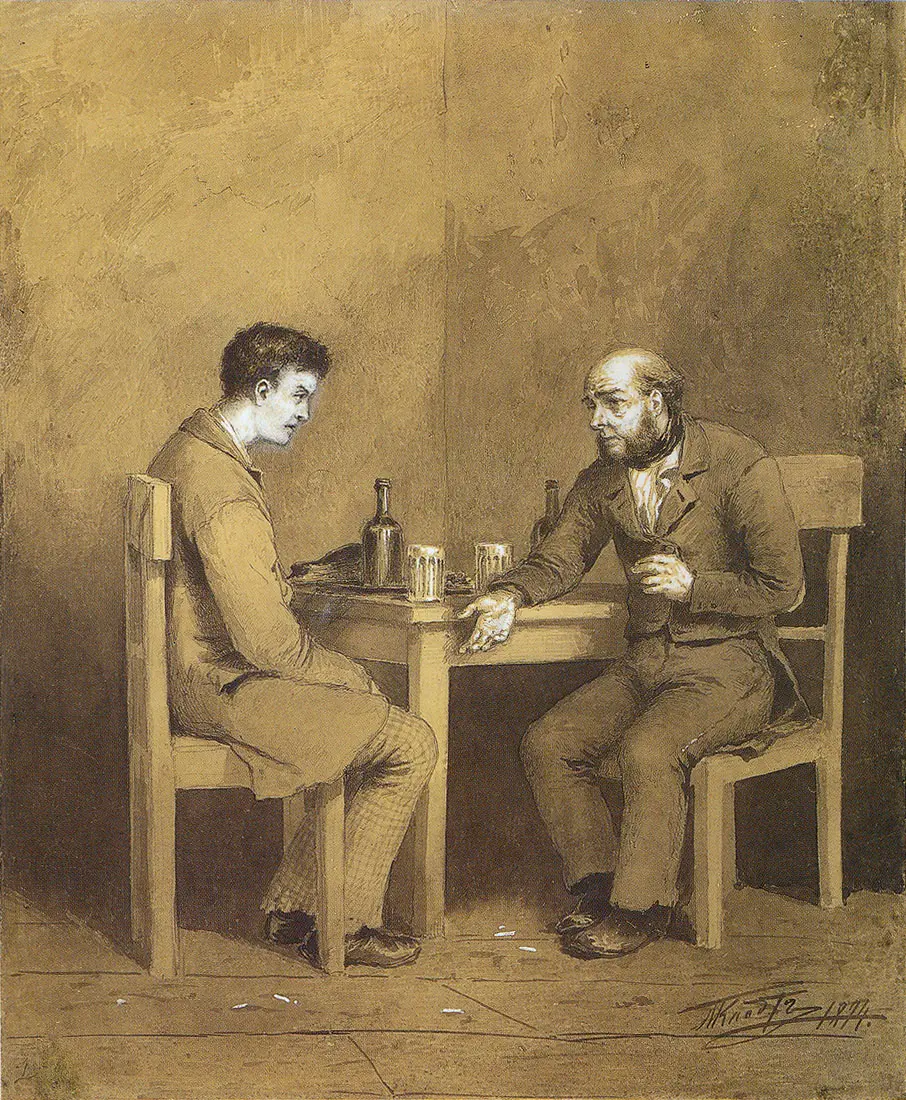

В их первую встречу Свидригайлов говорит Раскольникову в своей лукавой, но сардонической манере:

«Разве я не говорил вам, что между нами есть общая точка, а?»

И действительно, как бы ни был озадачен и обеспокоен Раскольников маслянистым Свидригайловым, сходство между ними действительно есть. Оба — гордые одиночки. Оба — убийцы. И оба приняли философию, которая ставит их «выше» нравственных законов. Оба переступили моральные границы.

Журналист и культуролог Алиша Сачдева отмечает, что Свидригайлов, «выступая контрастом для Раскольникова, завершает опыт предложения, которое ставит человека выше морали». Свидригайлов «тревожит Раскольникова, потому что в нём он видит возможную версию самого себя, как Франкенштейн в своём Монстре, — презрение к закону, религии и морали, доведённое до крайности».

Внезапно все последствия нигилистической философии Раскольникова предстают перед ним в живом виде: жестокое, улыбающееся лицо Свидригайлова, для которого нет предела злобе и духовной пустоте. Раскольников видит в этом беспределе нравственной испорченности то, чем он является, называя своего двойника «отвратительным». Но Свидригайлов — это просто логическое завершение жизненной философии самого Раскольникова. Вот кем станет Раскольников, если останется на своём пути. Достоевский справедливо отождествляет такую судьбу с чистым «отчаянием». Зло Свидригайлова — продукт космической скуки, разочарования в существовании, утопающего во всё более бессмысленных удовольствиях.

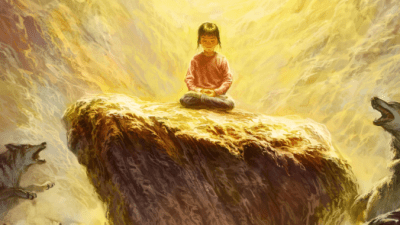

Другая крайность — Соня Ивановна, дочь пьяницы, доведённая до проституции от безысходности. Однако Раскольников обнаруживает, что она глубоко набожна и религиозна, несмотря на свой греховный образ жизни. Его влекут её страдания, он понимает, что в её душе есть добро, и его смущает её религиозность. Почти против его воли она пробуждает в нём сострадательную, нежную сторону. Они оба изгои — проститутка и убийца, оба испытывают внутренние муки за свои грехи, оба благословлены (или прокляты) глубокой чувствительностью к страданиям других, и оба страстно преданы своим принципам. Раскольников говорит ей: «Мы прокляты вместе».

В ходе их чреватых, нервных, тихих разговоров в маленькой чердачной квартирке Сони и Раскольникова становится ясным послание Сони, хотя она никогда не говорит об этом прямо: если он хочет когда-нибудь снова стать свободным и цельным, Раскольников должен раскаяться в убийстве и встать на путь страданий за грех. Этот путь — путь смирения, деградации, пыли. В какой-то момент Соня смиренно говорит Раскольникову:

«Я не могу знать божественного провидения. … И кто меня поставил здесь судить, кому жить, а кому не жить?»

Смирение Сони — это ответ на гордыню Раскольникова, ту гордыню, которая заставила его назвать другого человека «вошью» и обречь её на смерть от собственной руки. В финале романа Раскольников делает жест смирения, целуя землю, показывая, что его возвышенные аморальные теории и нигилистические фантазии превратились в пыль, и он сам превратился в пыль вместе с ними. В конце концов, он не был «сверхчеловеком», стоящим над законами морали. Не его дело было выносить другим приговоры о жизни и смерти.

Соня — это надежда, воплощение пути к искуплению, не только потому, что она повторяет ту часть души Раскольникова, которая включает в себя высокие идеалы, самопожертвование и любовь, но и потому, что она своей жизнью доказывает, что даже великий грешник не может полностью сдаться злу, может сохранять надежду на прощение. В одной из ключевых сцен она читает Раскольникову рассказ о том, как Иисус воскресил Лазаря из мёртвых. Смысл очевиден. Даже душа, умершая от греха, может быть воскрешена к жизни.

Но душа должна желать жизни и самоотречения, которое сопровождает признание своей неправоты. Свидригайлов не может с этим смириться и в конце концов убивает себя — высший акт отчаяния. Но ещё более символично то, что его самоубийство символизирует отказ Раскольникова от пути нравственной анархии, по которому он начал идти в начале романа. Эта часть его психики очищена. Он обращается к Соне и её пути. В самый ответственный момент романа именно её тихое присутствие укрепляет Раскольникова в принятии правильного решения.

Во время одной из их бесед Раскольников задаёт Соне вопрос, который, кажется, подводит итог одной из важнейших проблем романа:

«Но скажите мне, наконец, как может соединяться в вас такой стыд и подлость с другими противоположными и святыми чувствами?»

Действительно, это одна из загадок человеческого сердца. Как может оно вмещать в себя такую смесь добрых и злых порывов? Мир для Раскольникова может наступить только тогда, когда он исцелит в себе раскол между «подлостью» и «святыми чувствами», который для большинства людей является пожизненной борьбой.

Мы часто раздвоены, противоречивы, запутаны — загадка даже для самих себя. Как сказал другой великий русский писатель, «линия, разделяющая добро и зло, проходит через сердце каждого человека». Немногие романы исследуют эту тайну так глубоко, как «Преступление и наказание».

__________

Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram