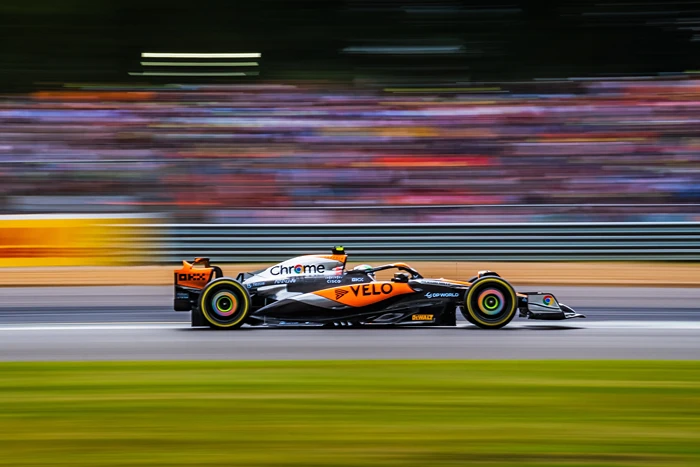

Во время заезда он испытал необычное ощущение — будто наблюдал за собой со стороны. По его словам, само время потеряло значение, как будто перестало существовать.

Многие гонщики сообщают о схожих переживаниях. Финн Мика Хаккинен, чемпион мира в «Формуле-1» 1998 и 1999 годов, рассказывал, что в моменты наивысшей концентрации «всё словно происходило в замедленном режиме — хотя на трассе ты несёшься на немыслимой скорости». Шотландец Джеки Стюарт, гонщик 60-х и 70-х, подчёркивал, что подобная способность — ключевой фактор успеха: «На скорости 195 миль в час (около 313 км/ч) тебе необходимо видеть каждую деталь поворота почти как в замедленном кадре, чтобы успеть затормозить, выровнять машину и оценить уровень заноса».

Эти переживания называются «эффект расширенного времени» (Time Expansion Experience, или TEE), как их называет американский психолог, доктор Стив Тейлор. Он, ныне старший преподаватель психологии в Университете Лидса (Англия), в рамках своего исследования 2020 года собрал более 70 свидетельств людей, испытавших этот феномен, и лично беседовал с некоторыми из них, чтобы выявить общие черты.

Одним из примеров, приведённых Тейлором, является американский спринтер Стив Уильямс, который в 1970-х годах установил мировой рекорд в беге на 100 метров. По его словам, когда он бежал «на пике», десятисекундный забег ощущался как целая минута.

«Время переходило в режим slow motion», — отметил он.

Спортсмены из других видов спорта также рассказывали о подобных моментах. Один из игроков в настольный теннис описал это так:

«Внезапно всё словно замедлилось. Я видел мяч кристально чётко — его движение, вращение, мог точно предсказать, где он отскочит, и располагал тело, руки и кисть так, чтобы вернуть любой мяч идеально».

Знаменитый бейсболист Тед Уильямс, игравший с 1939 по 1960 год и считающийся одним из величайших отбивающих в истории, говорил, что мог различать швы на летящем к нему мяче — даже при скорости в 100 миль в час (около 160 км/ч). Иногда, по его словам, мяч казался огромным, как пляжный шар, и приближался медленно, словно во сне.

«Возможно, то же происходит и с Лионелем Месси, которого часто называют лучшим футболистом нашего времени», — предполагает Тейлор.

Некоторые учёные пытаются объяснить необычную способность Месси мгновенно читать игру и реагировать с помощью изменений в восприятии времени его нервной системой.

Доктор Тейлор сам пережил «расширение времени» — событие, которое потрясло его и побудило заняться изучением этого феномена. Около десяти лет назад, когда он ехал с женой в машине, в них врезался грузовик. Машина закрутилась, получила ещё один удар.

Он описывает, как всё происходящее казалось ему в замедленном темпе. Он услышал звук удара и задался вопросом:

«Что это за шум? — и только потом машина начала вращаться. — Я посмотрел назад и увидел, что другие машины двигались, словно в замедленной съёмке, почти неподвижно. Казалось, время остановилось, как будто кто-то нажал кнопку „Пауза“».

Хотя он сидел за рулём, ему показалось, что у него есть достаточно времени, чтобы осмотреться, проанализировать и попытаться восстановить контроль.

«Я был удивлён ясностью сознания и чёткостью деталей. И ещё больше — спокойствием. Вместо паники я думал чётко и методично: держал руль, нажимал тормоз и пытался направить машину к обочине».

Хотя автомобиль продолжал вращаться — это длилось всего около трёх секунд, но казалось вечностью. В конце концов, машина врезалась в барьер и остановилась.

«В какой-то момент я почувствовал, что время вернулось в нормальный ритм, — вспоминает он. — Я посмотрел на жену, потом на себя — и с удивлением понял, что мы не получили серьёзных травм».

Хотя он не уверен, помогли ли его действия избежать худшего или всё решило везение, Тейлор подчёркивает:

«Я точно знаю одно: мой внутренний покой и систематичное мышление были решающими факторами нашего спасения».

В своей книге Time Expansion Experiences, основанной на этих исследованиях, он приводит множество подобных случаев с «обычными» людьми, пережившими расширение времени в критические моменты — при падениях, авариях, землетрясениях. Парадоксально, но многие описывают эти переживания как исключительно положительные.

По его оценкам, около 83% испытавших расширение времени говорили о необычайной ясности восприятия.

«Они полностью присутствуют в моменте, обладают высокой осознанностью… многие способны думать чётко и точно понимать, что нужно делать».

По его словам, восприятие времени в таких случаях может расширяться в 10, а иногда и в 40 раз. То есть события, длившиеся считаные секунды, могут восприниматься как полноценный длинный опыт, будто тянущийся минутами.

Как это работает

Существуют данные, указывающие, что субъективное замедление времени может быть связано с интенсивной физической активностью. В исследовании 2024 года 33 велосипедиста участвовали в напряжённой гонке, а затем пытались оценить длительность временных отрезков — например, 30 секунд.

Оказалось, что во время активности участники склонны переоценивать длительность времени, то есть объективно время проходило быстрее, чем казалось. Это указывает на то, что ускоренная активность может вызывать субъективное чувство замедления времени.

Но этот эффект не объясняет, почему одни спортсмены ощущают замедление особенно ярко, а другие — нет, даже при схожей физической форме. Также это не объясняет, почему подобное ощущение возникает и у людей, не вовлечённых в интенсивную физическую нагрузку.

Швейцарский геолог Альберт Хайм, первым задокументировавший это явление, пережил его в 1871 году при падении с высоты около 20 метров. За две секунды падения он испытал абсолютное спокойствие, ясность мыслей и смог чётко проанализировать ситуацию. Он выжил и впоследствии начал собирать подобные свидетельства.

В Китае усилились репрессии последователей Фалуньгун. Мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы

В 1976 году статья в журнале Psychiatry подтвердила его наблюдения. Учёные проанализировали 114 рассказов от 104 человек, побывавших в критических ситуациях: авариях, утоплениях, падениях. Один 14-летний подросток, случайно выстреливший себе в грудь, сказал:

«Мысли ускорились, и время словно растянулось».

Тейлор приводит также случай пилота, едва не потерявшего управление самолётом. За 8 секунд он успел выполнить столько сложных манёвров, сколько обычно требует 45 минут объяснений. И это спасло жизни.

Иногда подобные состояния возникают и в будничных ситуациях. Один из опрошенных описал, как, спасая пожилую женщину от падения в автобусе, сам упал. Всё происходящее он наблюдал «из другого пространства», как бы давая команды своему телу со стороны.

Расширение времени бывает и в эмоционально значимые моменты, даже без физической угрозы — например, при получении диагноза или осознании конца брака.

Здесь вступает в силу теория «иллюзии памяти», предложенная психологом Уильямом Джеймсом. Он считал, что чем насыщеннее и новее событие, тем медленнее оно воспринимается. Дети, например, переживают каждый день как очень длинный — из-за обилия новых впечатлений. То же происходит с туристами в незнакомых местах.

В 2007 году американские исследователи провели эксперимент, призванный проверить, сопровождается ли ощущение замедления времени в экстремальных ситуациях реальным улучшением способности восприятия. Для этого они проверили способность 20 участников распознавать последовательность цифр, мигающих с разной частотой. По мере увеличения темпа цифры начали «размывать» друг друга, пока, наконец, их стало практически невозможно идентифицировать.

Затем участники поднялись на высокую башню и спрыгнули с неё в свободном падении в страховочную сетку. Во время падения им показывали мигающие цифры со скоростью, немного превышающей их порог распознавания, предполагая, что если время замедлится, а их способности восприятия обострятся — как сообщают многие люди, попавшие в чрезвычайную ситуацию, — на этот раз они смогут распознать цифры.

Результаты выявили интересный разрыв. Хотя участники впоследствии сообщили, что падение «заняло много времени», оценив его продолжительность примерно на 36% больше фактического времени (которое составляло около 2,5 секунд), не было никаких доказательств того, что их способность узнавать числа улучшилась. Другими словами, субъективное ощущение удлинения времени не сопровождалось каким-либо измеримым улучшением сенсорного восприятия или скорости умственной обработки информации.

Исследователи пришли к выводу, что ощущение замедления времени во время пугающего события возникает не из-за фактического ускорения сенсорного восприятия или скорости обработки информации, а из-за более глубокой обработки информации в памяти после события. То есть, поскольку мы помним событие в деталях, нам в ретроспективе кажется, что оно длилось дольше. Они утверждают, что это иллюзия памяти, а не реальное изменение восприятия времени в реальном времени.

Однако доктор Тейлор не согласен с этим выводом. По его словам, эксперимент проводился в контролируемых условиях — в условиях «страховки», когда участники осознавали, что им не грозит реальная опасность. Напротив, в реальных чрезвычайных ситуациях, когда существует ощутимая угроза жизни, тело и мозг реагируют более резко, а восприятие меняется кардинально — то, что, по его словам, невозможно полностью воспроизвести в контролируемом эксперименте.

Тейлор отмечает, что люди, испытавшие настоящее «замедление времени», часто сообщают об ощущении перехода в другое состояние сознания, словно они пересекают невидимые ворота:

«Это как корабль, выходящий из устья реки в огромный океан, — пишет он. — Это опыт, который приносит с собой новое понимание нашей сущности как человеческих существ и наших потенциальных способностей».

Одним из ярких примеров его деятельности является история Дуга Скотта, одного из самых выдающихся альпинистов XX века. В 1992 году Скотт пережил падение в Гималаях с высоты в сотни метров.

«Я обнаружил, что наблюдаю за всем, что переживаю, словно из пузыря», — сказал он.

Он не чувствовал страха или боли, но был поражён выносливостью своего тела. Ощущение медленного, спокойного движения, которое он испытал во время падения, было сравнимо с комфортным полётом внутри воздушного шара.

Изменение состояния сознания

Вопреки общепринятым тезисам, которые приписывают ощущение замедления времени «иллюзии памяти» или увеличению темпа физической активности, доктор Стив Тейлор предлагает иную интерпретацию.

«Я считаю, что ключ к пониманию опыта замедления времени лежит в изменённых состояниях сознания», — пишет он.

По его словам, внезапный шок, например, возникающий во время аварии или чрезвычайной ситуации, может нарушить нормальные психологические механизмы, вызывая резкое, иногда экстремальное, изменение состояния сознания.

В этом контексте Тейлор упоминает психолога Уильяма Джеймса, который утверждал, что реальность, которую мы воспринимаем ежедневно, не обязательно является реальностью во всей её полноте, а скорее, её отфильтрованной, ограниченной версией, адаптированной к нашим функциональным потребностям. В состояниях аномального сознания, таких как мистические или околосмертные переживания, многие люди сообщают о совершенно ином, пространственном и более широком чувстве времени, как будто границы сознания были «прорваны».

Основываясь на этих описаниях, Тейлор предполагает, что мы также рассматриваем переживания «замедления времени» как состояния расширенного сознания — не как мираж или иллюзию, а как временный доступ к иному, более глубокому и ясному способу восприятия реальности.

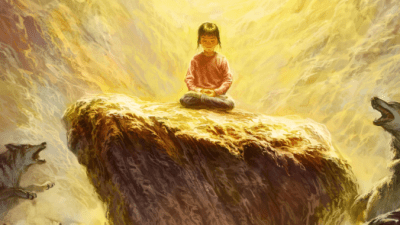

Доктор Тейлор объясняет, что спортсмены и люди, испытывающие замедление времени, также входят в состояние сверхконцентрации или, как он это называет, «сверхпреданности», что-то похожее на мистический опыт, возникающий после длительного сеанса медитации. Это состояние сознания глубокой, устойчивой и мощной концентрации, в котором «человек постепенно фокусирует свои мысли и входит в более глубокие уровни внутреннего покоя и чувства благополучия».

Спортсмены, описывавшие подобные случаи, говорили, что иногда они были настолько сосредоточены на своих действиях, что совершенно не осознавали, что происходит вокруг них. Даже выступая перед огромной аудиторией, они испытывали чувство глубокого покоя, внутреннего спокойствия и полной концентрации — как будто весь их мир свёлся к одному мгновению, одному действию, одному дыханию.

Американская теннисистка Билли Джин Кинг, одна из самых выдающихся и влиятельных фигур в истории тенниса, описывала состояние крайней и уникальной концентрации, в котором она чувствовала себя оторванной от всего, кроме мяча и ракетки.

«Как будто я была там одна», — написала она в своей книге.

«Я осознавала, что делает мой противник, но отстранённо и абстрактно — словно наблюдатель из соседней комнаты […] Моя концентрация была настолько совершенной, что мне казалось, будто я плыву над бурей на корте, в месте абсолютного спокойствия и безмятежности».

По её словам, в таких ситуациях сенсорные ощущения необычайно усиливаются:

«Я точно знаю, где находится мяч при каждом броске, и он всегда выглядит большим и чётким, как баскетбольный мяч — настолько огромным, что я бы не промахнулась, даже если бы попыталась. Я полностью контролирую игру: ритм точный, движения плавные, и всё находится в идеальном равновесии».

Доктор Тейлор указывает на фундаментальный разрыв, который в настоящее время существует в науке между «официальным» и общепринятым подходом, согласно которому сознание, то есть наш субъективный опыт, является исключительным продуктом мозговой активности, и рядом доказательств, которые предполагают другую возможность, а именно, что сознание может быть не полностью независимым от мозга или, по крайней мере, иметь измерение, выходящее за рамки того, что мы в настоящее время понимаем.

В качестве примера он приводит задокументированные случаи, когда люди с серьёзными повреждениями мозга или те, у кого отсутствует огромное количество мозговой ткани, продолжают функционировать так, как будто у них совершенно нормальное сознание. Одним из примечательных случаев является случай Роджера, выдающегося студента-математика из Шеффилдского университета с высоким IQ в 126 баллов, который вёл совершенно обычную жизнь. Только когда ему случайно сделали компьютерную томографию, выяснилось, что у него была обнаружена совершенно необычная находка: вместо стандартной толщины мозговой ткани около 4,5 сантиметров (измеренной между желудочками мозга и черепом) у него был тонкий слой толщиной около 1 миллиметра. Весь оставшийся объём был заполнен спинномозговой жидкостью — находка, которая совершенно не отражала его нормальную когнитивную функцию.

По словам доктора Тейлора, «попытка найти „нейронные корреляты сознания“, то есть чёткие связи между определённой активностью мозга и возникновением сознания, до сих пор заканчивалась неудачей». Он также критикует давние попытки сопоставить эмоции и переживания с определёнными областями мозга.

«Несмотря на достижения нейронауки, — пишет он, — учёные до сих пор не смогли выявить чёткую и однозначную связь между эмоцией или ощущением и определённым мозговым процессом».

По его словам, эти неудачи могут указывать на то, что сознание — это не просто продукт мозговой активности, а, возможно, существует на другом, отдельном уровне, который ещё не полностью раскрыт и понят.

Доктор Тейлор честно признаёт, что у него нет чёткого объяснения тому, что позволяет некоторым людям достигать экстремального уровня концентрации, вызывающего ощущение замедления времени. Однако он предлагает гипотезу: у каждого из нас есть «система самости» — сознательный механизм, который отмечает границы между «я» и внешним миром и даёт нам чувство отдельной идентичности, существования в рамках определённого тела и мозга.

По его словам, в определённых ситуациях «система Я» может быть подорвана — например, после травмы, глубокой концентрации или экстремального опыта — и человек может войти в ненормальное состояние сознания, в котором чувство Я становится размытым или даже полностью исчезает. В такой ситуации восприятие времени также кардинально меняется: время может восприниматься как несуществующее, как остановившееся или как расширяющееся безгранично.

Британский гонщик Марк Хьюз описал это чувство необычайно:

«У меня было безошибочное чувство — я был вне своего тела. Возможно, это длилось недолго, но ощущалось как вечность. Это звучит странно, но мне казалось, что это не имеет никакого отношения ко времени […] Не настоящее время. […] Я чувствовал, что могу вернуться назад, проанализировать, наблюдать. У меня было чувство полного контроля — как будто меня ничто не останавливало».

__________

Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram