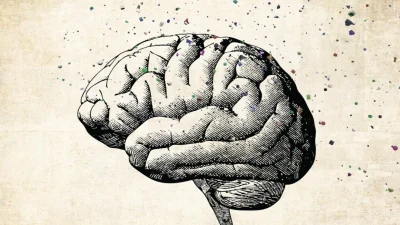

Речь идёт о микроскопических образованиях, называемых «микротрубочками», которые, согласно гипотезе, опираются не только на привычную нам классическую физику, но и на квантовые процессы.

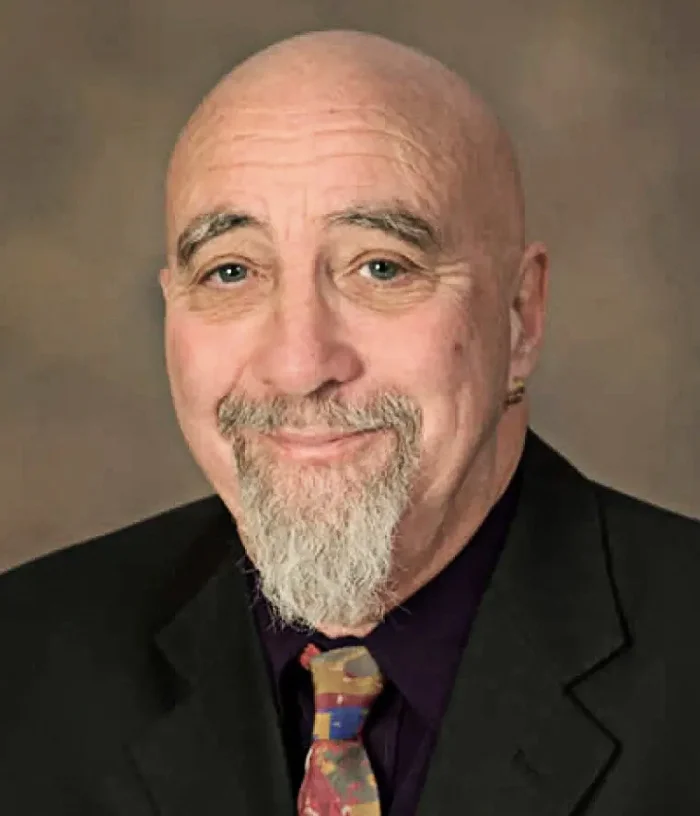

«Сознание в мозге, возможно, возникает в результате квантового эффекта, связанного с ультратонкими структурами, — говорит профессор Стюарт Хамерофф (Stuart Hameroff) из Аризонского университета. — Нужно понимать: если сознание действительно является квантовым эффектом, это открывает ящик Пандоры для общепринятой мейнстрим-науки».

Исследование, проведённое группой учёных из колледжа Уэлсли (Wellesley) в штате Массачусетс, США, имеет большое значение, поскольку физическая природа сознания десятилетиями остаётся загадкой. Задача объяснить сознание до сих пор считается одним из величайших научных вызовов: откуда возникают наши мысли, выборы и предпочтения? Насколько мы ими управляем? Как именно мы чувствуем и реагируем на явления вроде аромата весеннего цветения или сладкого вкуса шоколада? И, возможно, главный вопрос из всех — кто тот самый «я», о котором мы говорим, когда пытаемся выразить свои мысли и мнения?

Веками философские и религиозные учения рассматривали сознание как силу, управляемую душой — сущностью, содержащей нашу личность и уникальные качества, «надевающую» наше тело в этом мире и сливающуюся с ним. После смерти душа продолжает свой путь: переходит в иной мир или возвращается в новый круг жизни, обретая новое тело. Распространённой была вера в то, что человеку дана свобода выбирать между добром и злом, и что эти выборы имеют цену — отчёт, который душа должна будет дать на последующих этапах своего пути. И сегодня многие продолжают верить в существование души. В мировом опросе, проведённом Gallup в 2017 году, выяснилось, что 74% людей по всему миру верят, что у них есть душа.

Однако с точки зрения науки, основанной на эмпирических исследованиях, наблюдениях и экспериментах, которые можно измерить, воспроизвести и проверить, концепция «души» остаётся духовной, религиозной или философской идеей, недоступной для измерения или наблюдения с помощью обычных научных методов. То, что действительно можно измерить стандартными средствами, — это биохимическая и электрическая активность мозга, поэтому поиск «сознания» ведётся именно там.

В рамках этого поиска часть учёных придерживается мнения, что работа мозга и все происходящие в нём процессы полностью определяются законами физики и химии, то есть являются физико-химическими процессами, приводящими к другим физико-химическим процессам, без места для случайности или независимой свободы воли. Когда мы, например, решаем поднять стакан, это решение возникает из нейронной активности мозга, которая определяется состоянием нейронов, связями между ними и законами физики и химии. В этом процессе нет места случайности — всё детерминировано.

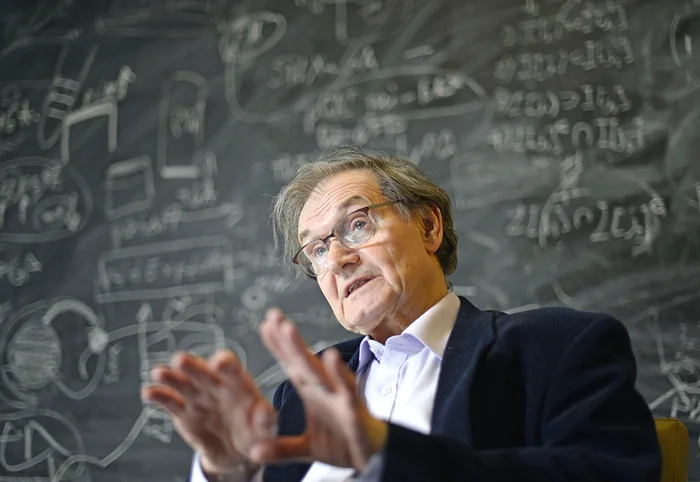

Однако есть учёные, которые предполагают, что в мозге могут присутствовать элементы неопределённости или случайности, влияющие на сознание и наши выборы. Один из таких исследователей — профессор Роджер Пенроуз (Roger Penrose) из Оксфордского университета в Великобритании, лауреат Нобелевской премии по физике 2020 года. В 1960-х Пенроуз понял, что существует разница между автоматическими и вычислительными действиями, которые мы выполняем в повседневной жизни — например, привычная прогулка по знакомому маршруту или повторяющиеся движения в игре в теннис — и нашей способностью понимать и обдумывать вещи. Алгоритмов недостаточно, чтобы объяснить это.

«Понимание подразумевает наличие сознания, [поэтому] нельзя сказать, что какая-либо машина „понимает“ что-то, если она не осознаёт этого. Понимание — это процесс, требующий сознания», — пояснил профессор Пенроуз в интервью.

В своей книге 1989 года The Emperor’s New Mind он представил революционную теорию, согласно которой «понимание» возникает из мозговых процессов сознания, которые мы не в состоянии наблюдать, потому что они происходят на квантовом уровне (на уровне субатомных частиц). Где именно эти процессы происходят в мозге и как они работают — на этот вопрос у него пока не было ответа.

Пенроуз предположил, что человеческое сознание и понимание связаны с принципами квантовой механики, присутствующими в нашем мозге. Один из этих принципов — «суперпозиция», согласно которому частицы, такие как электроны, могут одновременно находиться в нескольких состояниях или местах. Это отличается от привычного нам мира, где любой объект, например, мяч, находится в одном конкретном месте в одно определённое время. В квантовом мире частица остаётся в некоем «разделённом» состоянии (в нескольких местах одновременно), пока не сталкивается с объектом, подчиняющимся классической физике (например, измерительным прибором). В этот момент происходит изменение: все возможные состояния и позиции «обрушиваются», и частица проявляется в одном определённом месте. Иными словами, само измерение заставляет частицу «выбрать» место, и она выходит из состояния суперпозиции.

Пенроуз предположил, что наше сознание в мозге может возникать или «пробуждаться» именно в моменты, когда эти квантовые состояния «рушатся» — например, когда мозг реагирует на что-то, что мы видим или переживаем происходящее вокруг себя. Пенроуз не смог это доказать, но выдвинул возможность того, что понимание и сознание связаны с такими квантовыми коллапсами, происходящими глубоко внутри мозга.

По этой причине публикация его книги вызвала, мягко говоря, множество скептических отзывов. Большая часть критики касалась утверждения, что в тёплой и шумной среде мозга уникальные квантовые состояния не смогут сохраняться долго. Учёные, работающие над квантовыми компьютерами, сегодня хорошо понимают, что для поддержания квантового состояния, на котором основаны их вычисления, компьютеры должны работать при исключительно низких температурах, близких к абсолютному нулю (−273 °C), и в среде, изолированной от внешних помех — условиях, которые кардинально отличаются от тех, что существуют в человеческом мозге.

Однако среди отзывов, которые он получил после публикации своей книги, был один, давший Пенроузу надежду и позволивший ему продолжить свои исследования — ответ профессора Стюарта Хамероффа (Hameroff) из Аризонского университета. Профессор Хамерофф, ещё в 1970-х годах проявивший интерес к особым трубочкам в глубине наших клеток (особенно нейронов), называемым микроканалами, или «микротрубочками», нашёл в теории Пенроуза увлекательное направление. Хамерофф задался вопросом, могут ли квантовые процессы того типа, которые описывает Пенроуз, происходить в микротрубочках, присутствующих в нейронах в изобилии.

Он связался с Пенроузом с намерением совместно создать более полную исследовательскую картину, и с тех пор они сотрудничают. В 1996 году они опубликовали свою совместную теорию, известную как Orch-OR (Orchestrated Objective Reduction), которая предполагает, что наши сознательные переживания связаны с квантовыми процессами, происходящими в микротрубочках.

Утверждение о том, что найдено место в мозге, где происходят квантовые процессы, также подверглось серьёзной критике. Наиболее значимая критика поступила от доктора Макса Тегмарка из Института перспективных исследований в Принстоне, США. Он вычислил, что квантовые состояния в микротрубочках могут существовать исключительно короткое время — порядка 10⁻¹³ секунд, в то время как мозговая активность происходит на гораздо более длительных интервалах — около 10⁻³ секунд. Другими словами, утверждал доктор Тегмарк, в тёплой и бурной среде мозга квантовые состояния недостаточно стабильны и не сохраняются достаточно долго, чтобы влиять на процессы, связанные с сознанием.

Аргументы доктора Тегмарка проникли в научное сообщество, и в результате к идеям Хамероффа и Пенроуза многие годы относились с пренебрежением, потому что якобы «это просто не может работать». Тем не менее постепенно стали накапливаться доказательства того, что определённые квантовые процессы могут происходить стабильно даже в биологических системах, что привело к возобновлению интереса к теории Хамероффа и Пенроуза.

Например, в 2007 году выяснилось, что фотосинтез у растений — процесс превращения солнечной энергии в сахара, обеспечивая основу пищевой цепи для большинства живых организмов — опирается на квантовые процессы. В последние годы также накапливаются доказательства того, что системы навигации перелётных птиц основаны на квантовых процессах, позволяющих им ощущать магнитное поле Земли.

США принимают закон о защите Фалуньгун, чтобы противостоять насильственному изъятию органов в Китае

Что касается микроканалов — тех самых микротрубочек, находящихся в нейронах мозга — команда японских учёных впервые выявила в 2013 году квантовые резонансы при исследовании процессов электрической проводимости в них, что укрепило понимание того, что есть веские причины углублять исследования в этой области. В исследовании, опубликованном в январе 2023 года, учёные пытались доказать, что квантовые состояния действительно происходят в микротрубочках. Они облучали ультрафиолетом микротрубочки, разложенные в лабораторных чашках, и обнаружили, что энергия способна «прыгать» на большие расстояния внутри микротрубочки.

«Мы обнаружили, что квантовые состояния в микротрубочках действительно существуют», — рассказывает профессор Джек Точински, физик из Университета Альберты в Канаде, участвовавший в исследовании.

«Когда мы измеряли продолжительность этих состояний, оказалось, что они действительно значительно короче, чем мы ожидали — всего около 5 наносекунд (5 × 10⁻⁹), по сравнению с порядком миллисекунд, на который мы рассчитывали».

Тем не менее он отмечает, что квантовые состояния, обнаруженные в микротрубочках, в тысячу раз длиннее тех, что возникают в процессах фотосинтеза.

«Возможно, короткая продолжительность связана с тем, что в нашем образце микротрубочки располагались случайным образом, тогда как в мозге они расположены в упорядоченной и параллельной структуре, что может позволять квантовым состояниям существовать дольше».

В ходе эксперимента учёные также использовали наркоз, чтобы проверить, меняется ли что-либо. Идея была проста: поскольку обычно считается, что наркоз действует на сознание и подавляет его, если наркоз сокращает продолжительность квантовых состояний в микротрубочках, это может указывать на то, что микротрубочки играют роль в сознании или, по крайней мере, что механизмы, вовлечённые в сознание, напрямую зависят от этих квантовых состояний.

«Под воздействием наркоза квантовые состояния в микротрубочках стали ещё короче, примерно на 20–25 %», — говорит Точински.

Иными словами, согласно предположениям теории Orch-OR, сознание «выключалось» быстрее.

В августе этого года был проведён эксперимент на крысах в колледже Уэлсли (Wellesley) в Массачусетсе, упомянутый в начале статьи, целью которого было проверить, действительно ли микротрубочки в нейронах являются «местом», где действуют анестетики для подавления сознания. В эксперименте крысы подвергались наркозу дважды: один раз только с применением анестетика, а во второй раз с добавлением инъекции epoB — известного противоракового препарата, который связывается с микротрубочками и стабилизирует их (блокируя доступ к ним).

«Мы сравнили, сколько времени крысам требовалось, чтобы потерять сознание без дополнительного лечения, и сколько — когда они получили также epoB. Мы обнаружили, что им потребовалось больше времени, чтобы потерять сознание, когда препарат был в их мозге», — объясняет в интервью профессор Майк Вист (Wiest) из колледжа Уэлсли, главный исследователь проекта, занимающийся изучением мозга и пониманием физической основы сознания уже более 20 лет.

«Результаты нашего исследования прямо не указывают на квантовые процессы в микротрубочках; всё, что мы показали, — это то, что препарат [стабилизирующий микротрубочки] вмешивается в действие анестезии, — объясняет профессор Вист. — Тем не менее за последние годы накопились прямые экспериментальные доказательства того, что квантовые эффекты действительно происходят в микротрубочках даже при комнатной температуре — хотя это не мои эксперименты».

Один из экспериментов был проведён в 2022 году исследователями из Дублинского университета в Ирландии. Учёные с помощью МРТ (магнитного резонанса) смогли продемонстрировать, что в мозге происходят квантовые процессы.

«Исследователи настроили аппарат на нестандартные параметры и обнаружили особый сигнал, который выглядел точно так же, как известный сердечный сигнал, связанный с пульсом сердца. Они отметили, что этот сигнал не должен был появляться, если в мозге не происходило явление „квантовой запутанности“ (о котором мы расскажем далее). Более того, они обнаружили, что качество сигнала зависело от состояния бодрствования испытуемого — то есть от того, был ли он в сознании или нет», — поясняет профессор Вист.

Ссылка на глубокие слои

«Квантовая запутанность», одно из ключевых явлений квантовой механики, выявляет захватывающие аспекты и в отношении сознания, если предположить, что оно действительно существует на квантовом уровне в мозге. По сути, можно смело сказать, что это явление способно изменить наш взгляд на всю реальность.

Квантовая запутанность описывает состояние, при котором две частицы связаны настолько тесно, что состояние каждой из них зависит от состояния другой. Это означает, что нельзя описать состояние одной частицы, не учитывая состояние второй, и любое изменение, произведённое с одной из них, мгновенно влияет на другую — даже если они находятся на расстоянии световых лет друг от друга. По словам профессора Виста, именно здесь проявляется самый интересный компонент теории Orch-OR, которая пытается интегрировать квантовые принципы в понимание сознания.

«Запутанность описывает ситуацию, когда событие в одной точке мгновенно влияет на что-то в удалённой точке, без передачи сигналов и без затраты времени, — говорит профессор Вист. — Это система, которая ведёт себя как неделимое целое, несмотря на то, что она распределена в пространстве».

По его словам, самые интересные явления в сознании происходят тогда, когда обширные области мозга оказываются в состоянии взаимной запутанности.

«Я считаю, что именно эти квантовые эффекты позволяют нам воспринимать объекты, — объясняет профессор Вист. — Например, когда я смотрю на стул передо мной в офисе, его цвет представлен нейронами в одной области мозга, а форма — нейронами в другой области. В классической физике нет способа объединить всю эту информацию в единый опыт. Но в квантовой физике [благодаря квантовой запутанности] возникает настоящий холизм. Возможно, состояние микротрубочек и позволяет нам переживать объекты как единое целое».

Профессор Вист отмечает, что в квантовой физике каждая частица может находиться в нескольких состояниях одновременно, пока не «разложится» в одно. Когда такое разложение происходит в мозге, мы получаем чёткое представление о реальности. В случае неживого объекта, например, стола, эти процессы происходят отдельно для каждой его части, поэтому нет координации и особого смысла, возникающего из них.

«В нашем мозге эти процессы координированы между собой, и именно так мы переживаем большие и сложные события сознания».

Вист рассказывает об исследовании, проведённом группой учёных из Японии и Индии, в котором были продемонстрированы квантовые взаимодействия между двумя соседними нейронами.

«Я считаю, что в мозге это явление происходит одновременно во множестве нейронов, иначе мы не переживали бы наши ощущения как единое целое. На мой взгляд, именно это и есть холистический аспект сознания — его фундаментальная и сущностная черта».

— Если в мозге человека существует запутанность между нейронами, возникает вопрос: может ли существовать запутанность между нейронами его мозга и нейронами мозга его друга или других людей.

Профессор Майк Вист: Да. В некотором смысле все вещи во Вселенной могут быть переплетены друг с другом, но это совсем не ощущается так, будто мы делим одно сознание — скорее как сложный набор связей, который мы не в состоянии понять. Что-то вроде хаотичного фонового шума. […] Тем не менее я признаю, что здесь есть «щель», которая позволяет предположить возможность необъяснимых связей между очень близкими людьми, например, близнецами, пережившими сильную связь в начале жизни, но у меня нет доказательств этому. Поэтому я не высказываю никакой определённой позиции по этому поводу, но признаю́, что это действительно открывает «ящик Пандоры», который большинство людей предпочло бы оставить закрытым.

Профессор Точински также в интервью касается возможных последствий квантового сознания:

«Я могу только предполагать, что если микротрубочки могут быть переплетены между собой, и если это коллективное состояние микротрубочек в мозге, они могут создавать ещё более крупное квантовое состояние, которое потенциально может приводить к запутанности между людьми, а не только внутри нейрона или внутри мозга».

— С Вашей точки зрения, могут ли микротрубочки в моём мозге быть переплетены с микротрубочками в мозгах моих детей?

Профессор Майк Вист: Да. На самом деле я планирую провести эксперимент по теме квантовой запутанности среди людей, которые имеют эмоциональную связь. То есть среди людей, чьё квантовое состояние может быть переплетено, в сравнении со случайно выбранными людьми. Я не верю, что мы все запутаны друг с другом, но когда существует эмоциональная связь, я убеждён, что возможность квантовой запутанности есть, даже на больших расстояниях. Например, если твой сын находится далеко, в Северной Америке, а ты — в Израиле, возможно, ты сможешь почувствовать, что с ним что-то происходит, особенно если он в опасности. Существует так много свидетельств подобных переживаний, что мне даже не нужно приводить примеры.

Это может также объяснить явления, которые считаются сверхъестественными и к которым люди склонны относиться с пренебрежением. В тот момент, когда принимают возможность того, что человеческий мозг функционирует в квантовом состоянии, открываются множество новых возможностей. Это меняет правила игры и отражает совершенно иное понимание по сравнению с распространённой точкой зрения, что мозг — всего лишь компьютер. Возможно, мозг действительно работает как компьютер, но он гораздо больше, чем это.

— Что всё это значит для нашей свободы воли? Ведь вся тема сознания связана с нашими мыслями и выбором.

Профессор Майк Вист: Многие люди выступают против идеи свободы воли, но я, напротив, верю, что она существует. Конечно, у нас нет абсолютной свободы — всегда существуют определённые границы наших действий. Но в целом свобода воли есть, и это хорошо согласуется с предположением, что мозг функционирует на квантовом уровне. Квантовое поведение не детерминировано, оно вероятностно: есть вероятность определённых состояний, но нет абсолютной уверенности, даже для одной частицы. Невозможно точно предсказать, что она сделает в следующую секунду или миллисекунду. Если мозг действительно функционирует в квантовых состояниях, то он действует аналогично — без полной определённости. Поэтому я считаю, что этот уровень неопределённости соответствует идее свободы воли, и я полностью её поддерживаю.

— Да, но при крушении волновой функции выбор случайный, тогда как под свободной волей подразумевается то, чего мы действительно хотим, а не что-то случайное. Так что же на самом деле движет этой волей?

Профессор Майк Вист: Хороший вопрос. Обычно мы говорим, что крушение квантовой волновой функции происходит в результате измерения, верно? Теперь, если вернуться к теме свободы воли: когда ты задаёшь мне вопрос, в тот момент перед тем, как я отвечу, у меня в голове как бы «квантовое состояние» — суперпозиция идей и мыслей. Когда я отвечаю, происходит переход в конкретный ответ — и это аналогично моменту измерения. То есть, ты как бы совершила «измерение» моего квантового состояния. Пенроуз и Хамерофф предполагают, что разложение происходит полностью спонтанно и случайно, но я с этим не совсем согласен и не уверен, как это можно объяснить. Конечно, профессор Пенроуз получил Нобелевскую премию по физике в 2020 году, а я нет — так что я склонен быть скромным по отношению к его мнению.

__________

Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram