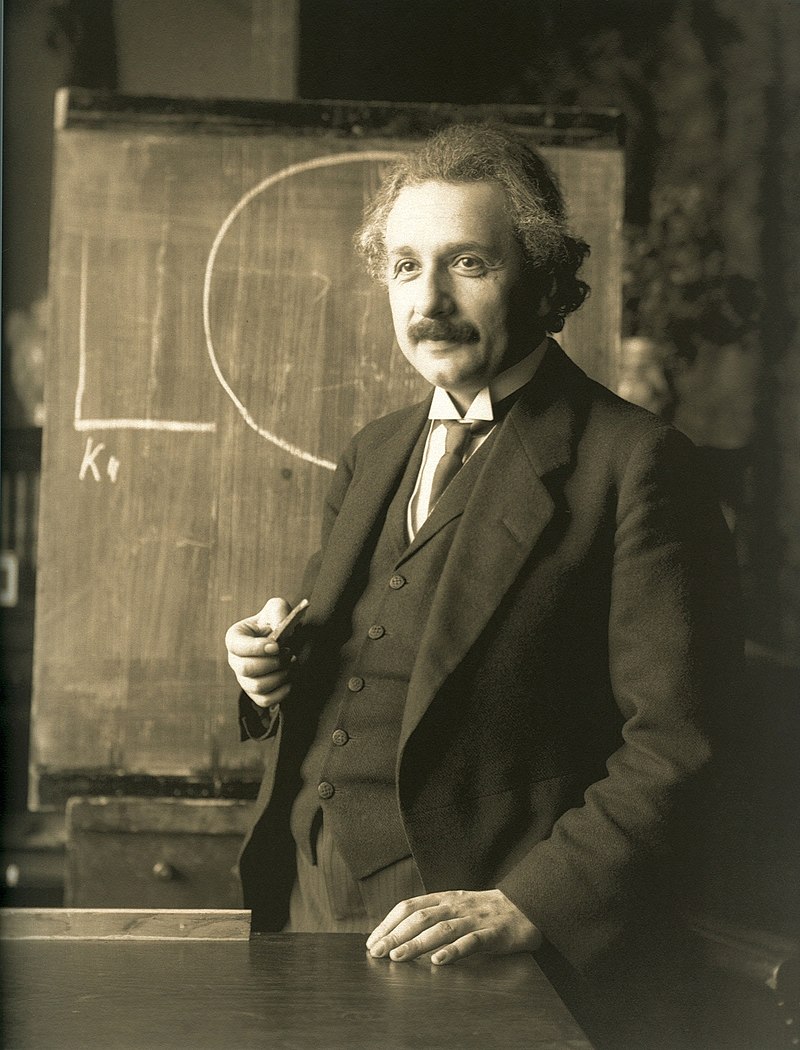

1.«Теперь Бессо покидает этот странный мир немного раньше меня. Это не имеет никакого значения. Такие люди, как мы, которые верят в физику, знают, что различие между прошлым, настоящим и будущим — не более чем упрямая иллюзия».

Эйнштейн оказался прав в том, что написал в письме «немного раньше меня». Письмо было написано всего за месяц до смерти Эйнштейна, 18 апреля 1955 года. Но что на самом деле он имел в виду, говоря, что «различие между прошлым, настоящим и будущим — не более чем иллюзия»?

2. Чтобы попытаться ответить на этот вопрос хотя бы с точки зрения физики, начнём с сэра Исаака Ньютона, с XVII века, для которого всё было просто и интуитивно понятно. Время течёт из прошлого в будущее, и если вы обладаете информацией о текущем состоянии системы, то с помощью нескольких уравнений вы можете предсказать, что произойдёт с ней в будущем.

3. Когда в конце XVIII века были разработаны первые двигатели, вместе с ними начала развиваться теория термодинамики, которая фокусируется на изучении энергии и её превращений. Так же и в термодинамике, как и у Ньютона, определение времени просто и интуитивно понятно — термодинамика определяет стрелу времени, которая обязательно всегда направлена из прошлого в будущее. Принцип, вытекающий из Второго закона термодинамики, нам очень легко понять, поскольку он проявляется в нашей повседневной жизни.

В более абстрактном определении Второй закон термодинамики говорит, что степень беспорядка в закрытой системе может только увеличиваться. То есть если оставить беспорядок в системе, то он будет только нарастать. Возвращаясь к нашей теме, это означает, что время может течь только в одном направлении, из прошлого в будущее, с нарастающим беспорядком.

4. Но в конце XIX века стали появляться намёки, что ньютоновская простота не всегда работает. И здесь мы возвращаемся к Эйнштейну и иллюзии, о которой он говорит.

Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности в 1905 году, а два года спустя был разработан образ, описывающий наше пространство-время, — «пространство Минковского», названное в честь немецкого математика Германа Минковского, который «перевёл» следствия специальной теории относительности в пространственное описание нашей Вселенной.

В пространстве Минковского наша Вселенная описывается как четырёхмерная: три измерения пространства — длина, ширина и высота, и ещё одно — время. Каждое событие описывается с помощью этих четырёх измерений.

5. Вскоре после появления теории относительности к картине присоединилась и квантовая механика, которая также описывает чёткий поток из прошлого в будущее, когда мы «проводим измерение» и пытаемся узнать, что происходит в крошечной квантовой системе. Квантовое измерение напрочь разрушает систему так, что вернуться уже невозможно.

Проведённые измерения положения электрона и его состояния ничего не прояснили. У него нет точного местоположения, а есть только функция, описывающая вероятность его обнаружения в любом месте пространства. Своего рода расплывчатое облако описывает местонахождение электрона, где он «размазан» и рассеян.

Но как только вы пытаетесь измерить происходящее внутри системы и узнать положение электрона, само измерение меняет состояние электрона, функция, ранее описывающая его положение, «сплющивается» в определённое место и «облако» рассеивается. Вот так вы более или менее узнаете, где находится электрон.

Таким образом, квантовое измерение с его погрешностями создаёт чёткое различие между прошлым, которое предшествовало тесту, и будущим.

Но такое измерение очень проблематично. Если тест так сильно разрушает систему и меняет её до неузнаваемости, как мы можем узнать, что на самом деле происходит внутри неё без разрушений? Профессор Якир Ахаронов из Тель-Авивского университета предложил творческий способ обойти эту проблему ещё в 1980-х годах.

Возможно, мы сможем узнать о текущем состоянии электрона, если примем во внимание и данные, которые можем узнать о его будущем, то есть включим в расчёты и будущее. Звучит революционно? Это возможно и работает, во множестве лабораторий по всему миру такой подход уже используют и теперь способны узнать гораздо больше о состоянии частицы в определённый момент с помощью данных, поступающих из его будущего.

6. Профессор Кен Уортон из Университета Сан-Хосе даже искал эффекты в более отдалённом будущем. В соответствии с теорией ретро-причинности он предполагает, что для полноты картины состояния системы, особенно в случае квантовой системы, измерения которой столь сложны, мы должны также учитывать эффекты из будущего, мы также должны учесть косвенные процессы, обращённые во времени. Что это значит? Если мы обычно привыкли к нормальной причинности, когда причина предшествует результату, то в ретро-причинности мы учитываем и следствия из будущего, когда причина появляется только после результата.

Что интересно во всём этом, так это то, что, по крайней мере, согласно утверждению Уортона, ретро-причинность может дать нам объяснение другому явлению, вытекающему из квантовой механики, и по сей день очень трудно расшифровать, как вообще возможно «квантовое сплетение», когда двум частицам, находящимся очень далеко друг от друга, удаётся передавать информацию между собой мгновенно.

7. Так куда же нам со всем этим идти? Действительно ли время способно течь в обратном направлении — из будущего в настоящее, и влиять на него?

Привыкнет ли наша будущая физика также относиться к факторам будущего, которые играют роль и влияют на то, что происходит в нашей нынешней реальности? Возможно, нам придётся выйти из иллюзии, на которую указал Эйнштейн, чтобы иметь возможность ответить на этот вопрос в обозримом будущем.

__________

Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram