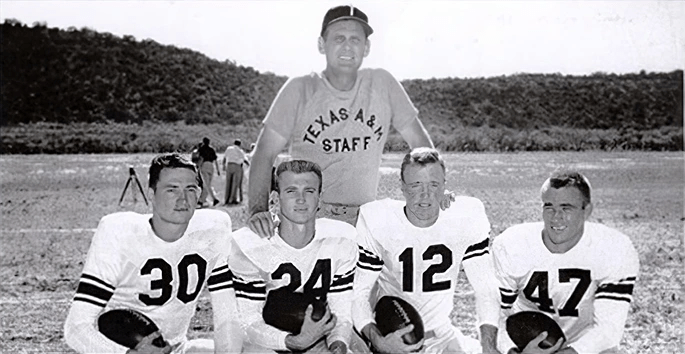

Его приезд дал надежду, что университетская футбольная команда наконец-то будет процветать и добьётся успеха.

Брайант знал, что для того, чтобы изменить ситуацию, ему придётся перестроить команду. Поэтому, вступив в должность, он вывез всю команду A&M, в которую входило почти 100 игроков, на сборы в небольшой техасский городок, расположенный в 225 км к западу от города Остин, а точнее — в глушь. Группа с нетерпением ждала сборов. Элвуд Катлер (центральный нападающий команды) позже вспоминал:

«Там должен был быть бассейн, красивая зелёная трава. Я с нетерпением ждал этого… Я думал, это будет похоже на отпуск».

Тренер Брайант думал иначе. Он был полон решимости укрепить свою команду, отделить «слабых» от «сильных» и «сорняков» от остальных и привить группе боевой дух.

«Помещения были настолько плохими, что один только их вид обескуражил бы вас», — писал позже Брайант. Футбольное поле, на котором мы тренировались, тоже не было хорошим.

На самом деле это и не было футбольным полем. Вдобавок ко всему, на город только что обрушилась сильная жара, одна из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в регионе. Газета «Хьюстон Пост» сообщила, что тренировки были жестокими:

«Они провели полную игру, и игроков массово начало рвать».

По мере тренировок в лагере количество игроков уменьшалось. Спортивные газеты даже подсчитали:

«Шестой игрок покидает команду Texas A&M», — сообщила газета Washington Post.

По итогам десятидневных сборов ушло почти 70 игроков.

«Мы поехали туда на двух автобусах, а вернулись на одном», — рассказал один из игроков.

Спустя годы Брайант стал одним из легендарных тренеров в истории американского футбола. В 1956 году он превратил техасскую команду A&M в успешного претендента на чемпионство. Затем он тренировал команду Университета Алабамы, приведя её к шести национальным титулам. Как сообщала спортивная пресса, тренировочные сборы стали важной составляющей успеха A&M.

«Ты проходишь через десять дней ада, приходишь мальчиком, а уходишь мужчиной, — сказал форвард группы Боб Исли в 1954 году. — Если вы выживете, вы станете успешным».

История тренировочных сборов из ада была подробно описана в СМИ, в бестселлерах и даже в фильмах и послужила мысленным шаблоном для формирования стойкости в будущих поколениях. Оно оказало влияние на тренеров, игроков, педагогов и родителей в США и за рубежом, утверждает Стив Магнесс, консультант по развитию умственных способностей профессиональных спортивных команд и автор бестселлера «Делай трудные дела» (Do Hard Things, 2022).

«Идея истории с тренировочным лагерем была ясна: если вы хотите получить максимум от определённой команды, вам нужно избавиться от слабых игроков и усилить остальных, — пишет он. — По сей день эта модель представляет собой базовую „дарвиновскую модель“ развития выносливости, согласно которой выживают сильнейшие, а слабые отфильтровываются».

Это модель, которая отражена в знаменитой «адской неделе» подразделения «Морские котики» или на сборах в отборных войсках в ЦАХАЛе. Модель, вызывающая в нашем воображении образ раненого солдата, который продолжает сражаться, несмотря на сильную боль; игрока, возвращающего вывихнутое плечо на место и требующего возобновления игры. Или выжившего, которому удаётся долгое время оставаться в пустыне без воды.

У этой модели есть только одна проблема — она неверна.

«Нас обманом заставили поверить, что это правильная модель, — утверждает Магнесс. — Средства массовой информации, бестселлеры и киноиндустрия посредством подобных историй заставили нас поверить в то, что мы должны бросить ребёнка в воду и позволить ему самому справляться, или нам нужно поставить солдата в жёсткие условия, чтобы выковать его. Даже в армии давно поняли, что это не работает точно так же, как на самом деле не сработал тренировочный лагерь Брайанта».

Выяснилось, что 30 оставшихся игроков из тренировочного лагеря Брайанта потерпели в первой игре сезона, тяжёлое поражение — 9:41. В оставшейся части сезона они не исправились — добились одной победы и девяти поражений. Рассказанные о них мифы игнорировали ужасные результаты, достигнутые командой в первом сезоне, и ориентировались на успех в последующие два года. Их успех достиг пика в сезоне 1956 года, когда они одержали 9 побед. Сезон, в котором сыграли всего восемь игроков, переживших ужасные сборы, и ещё несколько, не допущенных к участию в сборах. Одним из них был Джон Дэвид Кроу, составлявший костяк группы. Кроу не разрешили поехать в тренировочный лагерь, поскольку он был игроком-первосезонником. Защитник Джим Райт, звезда непобедимой команды, также не поехал на сборы в качестве игрока-первосезонника.

«Что не было рассказано, так это то, что в конце провального сезона команда решила сделать важное изменение: они начали набирать потенциально талантливых игроков на следующий сезон. Предполагалось, что чем талантливее игрок, тем лучше результаты он покажет, независимо от его способности выжить в любом тренировочном лагере, — говорит Магнесс. — Также заманчиво было нарисовать картину, согласно которой те, кто остался в конце сборов, выдержали, потому что были более выносливыми».

Среди тех, кто ушёл из тренировочного лагеря, был Фостер «Тутер» Тиг (Foster «Tooter» Teague), который позже поступил на службу в армию США и стал героем войны, получившим две награды «Серебряная звезда», «Бронзовая звезда», «Легион почёта» и другие медали. Такие талантливые игроки, как он, покинули сборы не потому, что не смогли справиться с трудностями. Большинство из них ушли из-за травм или других приоритетов.

«Их уход не был признаком их внутренней невыносливости, а того факта, что, когда вам платят минимальную заработную плату за долгие часы, вы уходите, как только появляется лучший вариант. С другой стороны, те, кто остались, сделали это не из-за внутренней стойкости или врождённой решимости. Многие сделали это потому, что у них не было другого выбора, как они сами говорили позже.

Даже если предположить, что на сборах удалось развить выносливость у нескольких игроков, то это ему удалось максимум с третью команды, а провалилось с двумя третями. Не менее важно и то, что выносливость, развитая у трети игроков, не помогла команде выигрывать матчи по ходу сезона», — говорит Магнесс.

На самом деле то, что делали сборы, это фильтрация игроков, как и в армии.

«Правда в том, что армия использует „Адскую неделю“ не для развития стойкости или сопротивления, а только для проведения первоначальной проверки. Её цель — отделить тех, кто может выжить в условиях войны под большим давлением, и тех, кто не может».

«Это всего лишь сортировка, а не развитие способностей, — объясняет Магнес. — Мы совершили ту же ошибку в спорте и других областях — мы относились к этому как к способу развития выносливости. […] Мы бросали детей в бассейн, прежде чем научили их плавать, и велели им справляться. Мы забыли, что для того, чтобы они справились, в первую очередь мы должны научить их основам плавания или в данном случае психологическим основам развития выносливости».

Принципы развития выносливости

До Второй мировой войны обучение выживанию в армии США было относительно простым: пилотов учили, что делать в случае крушения самолёта, как выжить в экстремальных условиях и как вести себя, если их поймают («держаться как можно лучше»). Лишь в конце 1950-х годов тренинги по выживанию были усовершенствованы, и в жаргон вошла программа SERE — аббревиатура, обозначающая выживание, уклонение, сопротивление и побег.

На сегодняшний день программа состоит из трёх необходимых этапов: первый этап А — теоретическая подготовка посредством уроков, проводимых в классе; этап B — уклонение, а этап C — арест. Последние два обычно привлекают наибольшее внимание средств массовой информации. На этапе уклонения солдат остаётся один в гористой местности. Его цель — не попасться игрокам, имитирующим врагов, и суметь выжить. После того как он справится с нахождением еды и активирует основные качества для выживания, его захватывают и доставляют на финальную стадию, которая должна имитировать ситуацию плена. Солдата запирают в камере, подвергают физическому и моральному избиению, допросам, которые могут включать различные виды пыток. Цель состоит в том, чтобы заставить его раскрыть информацию.

«К сожалению, средства массовой информации романтизировали последние два шага и почти полностью проигнорировали первый важный шаг — тот, что отличает программу от обычных программ фильтрации», — объясняет Магнес.

Прежде чем бросить ребёнка в воду или солдат в гористую местность, их обучают, тренируют. В них вкладывают необходимые навыки, чтобы выжить, сбежать и сопротивляться. Инструкции ВВС США по этому вопросу занимает 652 страницы и охватывает всё: от методов разжигания огня до психологических аспектов выживания. Солдата обучают справляться со скукой, одиночеством, отчаянием и потерей воли к выживанию. Другими словами, цель обучения SERE — подготовить солдата практически к любому сценарию, с которым он столкнётся, даже до того, как он ступит в лес или в псевдолагерь для военнопленных.

Хотя суровые условия на последних двух этапах программы напоминают суровые условия в тренировочном лагере Брайанта или адскую неделю «Морских котиков», они фундаментально отличаются. Они предназначены не для того, чтобы подтолкнуть солдата к неудаче, а для того, чтобы подготовить его к возможной реальности, с которой он может столкнуться. Цель тренировок SERE — защитить солдата от сильного стресса. Как уже говорилось, это достигается в первую очередь за счёт теоретического изучения психологических принципов развития стойкости в стрессовых ситуациях, и только потом мы помещаем его в стрессовые ситуации, чтобы он мог это применить.

«Когда исследователи посмотрели на солдат, которым удавалось сохранять ясную голову во время сильного стресса, они обнаружили, что у большинства этих солдат было несколько общих черт, — объясняет Магнесс. — Дело не в том, что эти солдаты всё время сохраняли ясную голову под сильным давлением и не испытывали дискомфорта; наоборот, они испытывали крайнее давление и дискомфорт, как и все остальные — но в отличие от большинства людей, им удавалось сориентироваться в этом с помощью несколько принципов, которые они адаптировали под себя и помогали им сохранять ясность, когда всё вокруг них погружалось в хаос».

Одним из центральных принципов является отношение человека к неопределённости, которая является постоянной чертой в любой ситуации, требующей проявления твёрдости.

«Когда мы сталкиваемся с чем-то, что подрывает наше внутреннее состояние, мы немедленно пытаемся решить эту проблему и навести порядок. Мы ищем решение, которое приведёт беспорядок в порядок, — пишет Магнес. — Это особенность нашего мозга — он постоянно хочет поддерживать порядок. Я бы сказал, что мозг — это машина для уменьшения неопределённости. Он готов сделать всё возможное, чтобы свести к минимуму сюрпризы, даже если это будет стоить нам очень дорого. Иногда это заставляет нас отказаться, уйти или сдаться».

Примеров много: мы решаем уйти с трети пути важного проекта, будущее которого мы не видим на горизонте или не знаем, как двигаться дальше; мы злимся, когда запланированная поездка идёт не так, как планировалось, и думаем только о том, чтобы поехать домой; или мы избегаем посещения массовых мероприятий, потому что может возникнуть неопределённая ситуация, которой мы опасаемся. Мы даже тратим много времени, заранее продумывая, что может случиться, где мы должны оказаться, или попытаться представить, как наш начальник отреагирует на презентацию, которую мы подготовили с целью сделать неизвестное известным. Цель нашего разума — максимально избегать дискомфорта, неопределённости или неожиданностей.

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы избегать неопределённости и отсутствия порядка. Дело в том, как мы реагируем, когда нам приходится иметь с ними дело.

«Стойкость — это способность справляться с неопределённостью достаточно долго (не отстраняясь, не злясь и не взрываясь), чтобы мы могли разумно направлять наши физические и умственные реакции в правильном направлении», — говорит Магнесс.

Как это делать

Магнес указывает на два основных метода, которые могут позволить нам развить стойкость, то есть уметь справляться с неопределённостью долгое время, достаточное, чтобы иметь возможность принять обоснованное решение.

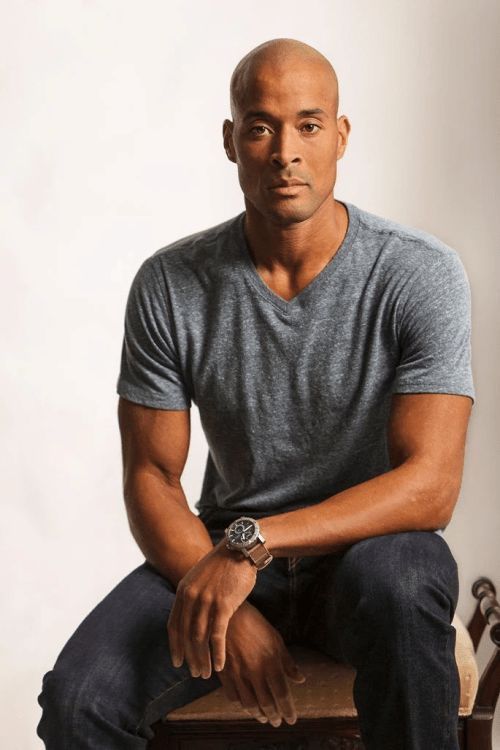

Один из них — приучить себя к неопределённости или дискомфорту до тех пор, пока мы не почувствуем себя комфортно, когда нам некомфортно. Тот, кто сделал это своей второй натурой, — Дэвид Гоггинс, ветеран «Морских котиков» — того элитного американского подразделения, бойцы которого проходят курс подготовки, считающийся самым тяжёлым в мире.

В своей книге «Месяц на пределе» Джесси Ицлер, предприниматель в сфере спорта и бывший музыкант, рассказывает о месяце, который он провёл с Гоггинсом в попытке выковать свой разум и тело.

Гоггинс подготовил для Ицлера план, который включал пробежку 9,6 км утром и ещё 4,8 км вечером, что он должен делать в любой ситуации — в жару, в холод, с травмой ноги или при гриппе. После того как Ицлер начал привыкать бегать эти дистанции каждый день, Гоггинс каждое утро прибавлял ему 4 км. Когда Ицлер привык и к этому, Гоггинс говорил «давай пробежим шесть» и так далее. Трудности не прекращались — каждый раз, когда Ицлер привыкал к новой ситуации, Гоггинс выводил его из зоны комфорта.

Ицлер вспоминает, что однажды ночью, готовясь ко сну, он зашёл в комнату Гоггинса, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке.

«Знаешь, что Ицлер? Я не в порядке. Меня тошнит от этого дерьма, — удивил его Гоггинс, ударив кулаком по кровати. — Ты слишком красивый, человек. Слишком приятный. Возьми самый неудобный стул, какой только сможешь найти».

Ицлер принёс деревянный стул без подлокотников.

«Это прекрасно, — подтвердил Гоггинс. — Теперь возьми одеяло».

Той ночью Ицлер спал на стуле.

На следующий день Гоггинс сказал ему:

«Твои пробежки слишком предсказуемы».

Ицлер не понял.

«Как будто твои ноги знают, что с ними произойдёт, и это делает пробежку слишком комфортной. Твоё тело привыкло к твоему дерьмовому режиму бега. Приготовься встретиться со мной через пять километров, мы сделаем сегменты».

Они пробежали 11 километров, постепенно увеличивая скорость, чего раньше не делали. Под конец Ицлер пожаловался, что ножи режут ему ноги.

«Отлично, — ответил «мастер», — в обучении есть одно правило: если то, что мы делаем, не раздражает, значит, мы ничего не делаем».

Железное правило Гоггинса заключалось в том, что рутина, комфорт и стабильность вредны для человека, пытающегося развить выносливость или выковать себя. Когда они вернулись домой после тяжёлого забега, в качестве утешительного приза за пережитые страдания Гоггинс приказал ему сделать 275 отжиманий. Затем спросите его, как чувствуют себя его ноги.

«Ужасно. Они причиняют боль и давят», — ответил Ицлер.

«Отлично. Надень шорты и кроссовки».

«Нет, — возразил Ицлер. — Я не очень хорошо себя чувствую».

«О да, — радостно ответил Гоггинс, — теперь ты понимаешь, что значит тренироваться. Надеюсь, тебе понравится этот круиз».

В тот день они пробежали 27 км.

Ицлер описывает один вечер, когда он спросил Гоггинса, почему он не ужинал с тех пор, как они встретились. Сара, жена Ицлера, спросила его, сидит ли он на диете.

«Нет, — ответил Гоггинс. — Мне просто нравится ложиться спать голодным… чтобы я мог проснуться голодным. Смысл жизни в том, чтобы оставаться за пределами своей зоны комфорта».

Гоггинс, пожалуй, крайний пример, но он передаёт идею — чтобы развить стойкость, надо привыкнуть к неопределённости и дискомфорту, чтобы, столкнувшись с ними, мы не были неприятно удивлены и они нас не слишком «затронули».

Магнес предлагает ещё одну технику, помогающую справиться с неопределённостью. На этот раз это в основном мысленная техника, которая помогает нам развить стойкость задолго до того, как мы выйдем на арену боя или ступим на сцену перед лекцией — корректировать наши ожидания относительно определённой будущей ситуации и фактические требования, которые ситуация может к нам предъявить.

Магнес объясняет, что одна из ошибок, которые часто допускает наш разум, — это развивать историю, согласно которой стоящая перед нами задача не так уж сложна и мучительна, или наоборот — что это худшая задача, с которой можно столкнуться.

«Обе ситуации являются ошибкой, — говорит Магнес. — Если, например, мы столкнулись с испытанием, думая, что это будет „прогулка в парке“, как только появятся первые признаки трудности, наш разум может шептать: „Что это? Это не должно быть сложно!“»

В результате вместо того, чтобы найти выход из дискомфорта, мы займём оборонительную позицию. Мы можем даже закрыться или застыть.

Верно и обратное. Если наш разум воображает, что это будет самое сложное и трудное испытание, с которым мы когда-либо сталкивались, может возникнуть страх, который является препятствием. На этапе подготовки к испытанию мы можем даже подумать: «Какой смысл?» Задача настолько выходит за рамки наших возможностей, что нет смысла тратить время на её решение. Мы обречены на провал ещё до того, как начнём.

Поэтому цель этой методики — сопоставить наши ожидания с реальностью. Например, если вы управляете командой на рабочем месте, которая должна реализовать проект в определённые сроки, было бы ошибкой развивать излишний оптимизм по поводу того, что команда выполнит экстраординарную работу и уложится в сроки, если на практике ваш опыт показывает, что всегда есть проблемы с исполнением, сбои и трудности с соблюдением сроков. Правильнее было бы привести ожидания в соответствие с реальностью на местах, чтобы, достигнув продвинутой стадии проекта, вы не расстраивались и не разочаровывались, обнаружив, что команда не соблюдает ни сроки, ни уровень исполнения, необходимые для проекта.

«Несоответствие между нашими ожиданиями и реальностью на местах приводит к сомнениям и неуверенности. Если, с другой стороны, ожидания соответствуют фактическим требованиям, мы сможем добиться оптимального успеха в соответствии с нашими текущими возможностями».

Самый простой способ сделать это — проверить себя: не создали ли мы в своём сознании нереалистичные ожидания того, что «проект будет иметь большой успех», что «поездка за границу будет лёгкой», что «ребёнок вырастет чрезвычайно умным» или что «лекция пройдёт гладко»»? Любое ожидание, которое мы создаём в своём сознании, и которое проистекает из ложных представлений, недостаточно укоренённых в реальности, может помешать нам сохранять спокойствие, когда позже выяснится, что реальность отличается от того, что мы себе представляли.

Не угроза, а испытание

Возможно, самый важный метод, на который указывает Магнес, — это относиться к стрессовой ситуации неопределённости как к испытанию, а не как к угрозе.

«В нашем мозгу есть своего рода „полицейская“ система, которая решает, как реагировать на ситуацию — отправить ли скорую помощь, полицию, пожарных, социального работника или силы безопасности. Откуда она знает, какой из них отправить? Во многом именно от нашей оценки ситуации зависит, является ли она угрозой, от которой нужно защищаться или от которой нужно бежать, или испытанием, с которым нужно столкнуться или даже рассматривать его как своего рода игру и возможность для роста.

Исследования показывают, что сильные люди способны воспринимать стрессовые ситуации как испытание, а не как угрозу. Испытание — это что-то сложное, но с чем можно справиться. С другой стороны, угроза — это то, что мы просто пытаемся пережить или преодолеть… Те, кто может рассматривать каждую ситуацию как испытание, развили способность быстро и точно оценивать ситуацию, в которой они оказались, и способность справляться с ней».

В подтверждение своих слов Магнесс приводит результаты испытаний, проведённых группой исследователей в начале XXI века на солдатах всех родов войск США, прошедших одну и ту же школу выживания.

Исследователи заметили, по его словам, аналогичное явление. Хотя большинство солдат испытывали высокий уровень стресса, одна группа смогла отстраниться от «пережитого», а другая группа смогла сохранить ясную голову и полностью реализовать свой потенциал. Общим для обеих групп было то, что они обе оценивали задачу как испытание, а не как угрозу.

Когда мы воспринимаем ситуацию как угрозу и испытываем психический стресс, объясняет Магнес, в нашем организме обычно повышается уровень кортизола, что заставляет нас меньше рисковать и действовать осторожно, чтобы не проиграть, вместо того, чтобы принять условия игры и победить. С другой стороны, если мы относимся к стрессовой ситуации как к возможности для роста и развития, как к чему-то сложному, но с чем мы можем справиться, наш организм вырабатывает гормоны, соответствующие реакции на испытание. Вместо кортизола он выделяет тестостерон и адреналин.

«Вот так мы начнём думать о том, как выиграть игру или как достичь нашей цели».

Звучит просто. Однако есть один важный фактор, который мешает нам воспринимать стрессовые ситуации как испытание. Магнес утверждает, что эта ахиллесова пята — низкая самооценка.

«В 2009 году психологи Кейт Хейс (Kate Hays) и Марк Боуден (Mark Bawden) опросили 14 выдающихся спортсменов и спросили их об их наивысших и наихудших моментах. 13 из этих спортсменов завоевали медали на крупных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, а ещё один спортсмен стал чемпионом мира. Это было частью исследования, проведённого для Английского института спорта, в ходе которого изучалось, какую роль для спортсмена играет уверенность в себе в их выступлениях».

«Мы склонны думать, что лучшие из лучших невосприимчивы к чувствам сомнений и неуверенности в себе, что испытывают большинство из нас. Но Хейс и Боуден обнаружили, что ни один из спортсменов не был застрахован от подобных чувств. Несмотря на достижение максимально возможного уровня в своей области, все указывали на периоды слабости, когда их уверенность в себе падала, и в результате ухудшались их результаты. […] Мало того, что спортсмены страдали от неуверенности в себе, эта неуверенность влияла на их образ мыслей, чувств и действий. Когда уровень их уверенности был низким, они демонстрировали нерациональное поведение и „испытывали трудности с контролем над своими нервами, позитивным мышлением или сосредоточенностью на повседневной жизни“. У них как будто похитили мозги. Их мировоззрение или ассоциации стали затемнёнными, а простые действия стали трудными […] Их внимание было привлечено к тому, что делают другие, или было „украдено“ сомнениями, закравшимися в их умы. Им было трудно сохранять концентрацию. […] Они перестали получать удовольствие от соревнований. Они видели в них знак угрозы, а не испытания».

Несмотря на то, что они были одними из лучших спортсменов в мире, неуверенность в себе была для них как «криптонит». Он изменил их восприятие, их чувства и мысли и настроил их против них самих. В интервью, проведённом исследователями, один из спортсменов рассказал:

«Я пытался использовать свои психологические приёмы…, но ни один из них не работал. Я просто не мог сосредоточиться… всё шло медленно, и это было просто ужасно».

Неуверенность ограничивала его реакцию.

Магнес утверждает, что, хотя недостаток уверенности в себе заставляет нас относиться к ситуациям, с которыми мы сталкиваемся, как к угрозам, вместо того, чтобы рассматривать их как испытания, и приводит к развитию сомнений в нашей способности оправдать ожидания, а когда наша уверенность высока, мы испытываем обратное. Мы можем полностью сосредоточиться на поставленной задаче и испытывать положительные эмоции: удовольствие, покой и страсть к выполнению задачи или решению ситуации. Наш язык тела меняется, и мы чувствуем, что контролируем ситуацию.

«Исследования показывают, что мы можем справиться с требованиями ситуации и выстоять перед лицом растущей усталости. Это ситуация, когда дождливый и туманный день сменяется голубым и солнечным небом».

Как развить уверенность в себе

Магнес предлагает в своей книге простой, по его словам, метод создания уверенности в себе: «опустить потолок и поднять пол».

«Мы должны понимать, что уверенность в себе означает, что у вас есть уверенность в том, что вы можете достичь всего, на что способны. Она исходит не из вашей способности делать невозможное, а только из того, что вы можете сделать».

Когда большинство из нас пытается совершенствоваться, мы пытаемся «поднять потолок» и судить себя по высокой планке — по нашему лучшему результату за всю историю или по воображаемым достижениям, которые проносятся у нас в голове, объясняет он.

«Брайан Барраза (Brian Barraza), профессиональный бегун, думает об улучшении результатов по-другому. Он сказал мне: „Моя цель — не поднять потолок, а поднять пол. Чтобы быть уверенным, что я смогу пробежать определённое время каждый раз, когда выйду на трассу“».

Вместо того чтобы попытаться совершить большой прорыв, Барраза пытается установить минимальные ожидания, которые он может оправдать, а затем постепенно их повышать.

«Когда вы поднимаете планку, это позволяет вам в те дни, когда всё идёт хорошо, превзойти ожидания. Дело не в том, что мы опускаем потолок или проявляем чрезмерную осторожность; а что мы развили уверенность в том, что действие X можно повторить. Пока мы делаем то, что находится под нашим контролем, мы можем достичь определённого уровня, независимо от условий. Наблюдая за распространением этой идеи среди спортсменов, с которыми я работал, я заметил тенденцию. Те, кто определил свой нижний уровень, имели большую внутреннюю уверенность по сравнению с теми, кто этого не сделал. То, что им раньше казалось безумием, со временем стало нормой».

Магнесс упоминает Брайана Зулегера, спортивного психолога из государственного университета Адамса, который преподаёт «практику изменения перспективы ожиданий». Вместо того чтобы стремиться к лучшим результатам, чего мы редко можем достичь, он предлагает улучшить наши средние показатели.

«Когда мы сравниваем себя с нашими лучшими показателями за всю историю, мы чаще терпим неудачу. Вместо этого усреднение наших последних пяти результатов даёт нам более разумную цель, которая всё ещё сложна, но достижима. Наша цель должна, прежде всего, быть последовательной. Не занижайте своих ожиданий только для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Поймите, на что вы способны, и установите стандарт, соответствующий этой области или чуть выше её. Прорыв происходит не в результате создания ложного чувства безопасности, а в результате развития веры в то, что определённого уровня можно достигать регулярно».

Магнес указывает на ещё один важный принцип — уверенность в себе также создаётся благодаря нашей способности смириться с тем, кто мы есть на самом деле.

«Если мы сможем смириться с тем, кто мы есть, мы постепенно нейтрализуем нашу неуверенность».

Способность смириться с тем, кто мы есть, или, точнее, рассказать себе достоверную историю о том, кто мы есть, является признанием истины и мало чем отличается от того, чтобы говорить правду внешнему миру или от нашей способности придерживаться истины. Идея состоит в том, чтобы сказать себе то, что мы считаем нашей внутренней истиной, и отстраниться от результата. Мы должны верить, что если мы будем придерживаться того, что считаем правильным, то всё, что произойдёт дальше, будет самым правильным, что только может случиться.

В заключение отметим, что стойкость (выносливость) — это способность справляться с неопределённостью. И метод, который, пожалуй, является самым важным в процессе развития стойкости, — это относиться к ситуации как к испытанию, а не как к угрозе. Однако мы не сможем увидеть ситуацию как испытание, если будем страдать от неуверенности в себе, которая служит ахиллесовой пятой. Магнес предлагает два основных метода создания уверенности в себе: один — «поднять пол» вместо «поднятия потолка» и создать себе стабильность. И второе — рассказать себе правдивую историю о том, кто мы есть.

Магнес подчёркивает, что следует помнить, что «легко быть стойким, когда знаешь, что можешь справиться с ситуацией. Настоящее испытание приходит тогда, когда ты не можешь. Именно здесь проявляется истинная стойкость».

__________

Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram