Он стоял у истоков московского трамвая

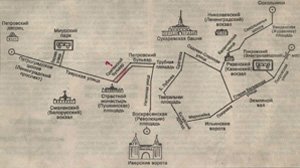

Схема движения трамвая. Фото из семейного архива

Марина Вадимовна Каверина. Фото из семейного альбома

28 октября 2005 года исполнилось 130 лет со дня основания Первого акционерного Общества конно-железной дороги и 105 лет — электрифицированного трамвая в Москве.

В становление и развитие этого важного вида городского транспорта внесли лепту все члены Общества. Но особо следует выделить В.И. Иванова, который с 1875 по 1919 год был бессменным директором этого объединения.

Об этом талантливом и грамотном инженере, организаторе и руководителе, почетном потомственном гражданине пишет его внучка, коренная москвичка Марина Владимировна Каверина.

О моем дедушке, Василии Ивановиче Иванове, я узнала впервые от моей мамы. Мне тогда было шесть лет, поэтому все, что она рассказывала мне о нем, я, конечно, не могла запомнить.

А когда я повзрослела, стала просить маму более подробно рассказать о дедушке. Мне интересно было слушать ее, поэтому я даже стала записывать трогательные и яркие сюжеты из его жизни. О некоторых интересных фактах из биографии деда поведала мне и старшая сестра мамы — тетя Зина.

Позднее, важные сведения о трудовой и общественной деятельности дедушки я почерпнула в Московском городском архиве. Собранные за многие годы документы, повествовательные и эпистолярные материалы, вот уже много лет находятся в нашем семейном архиве.

А когда редакция газеты «Великая Эпоха» обратилась ко мне с просьбой написать статью о моем дедушке, я, не раздумывая, согласилась, полагая, что он заслужил, чтобы москвичи, и вообще российские граждане, о нем знали.

Итак, о моем дедушке В.И.Иванове.

…В морозный вечер 12 января 1850 года зазвенел колокольчик парадной двери Московского сиротского приюта на Солянке. Дежурившая в тот вечер няня Клавдия Алексеевна быстрыми шагами направилась к двери.

По привычке открыла смотровое окошечко, но никого не увидела. Тогда она отворила дверь. У порога лежал завернутый в теплое одеяльце младенец. Клавдия Алексеевна посмотрела по сторонам – ни души. Она взяла подкидыша на руки и быстро вошла в помещение.

Няня развернула одеяло. Ребенок спал, время от времени шевеля пухлыми губами. Поверх голубой распашонки лежал сложенный вдвое листок бумаги. Клавдия Алексеевна раскрыла его и прочитала неровно написанные строки письма: «Это мой незаконнорожденный Вася. Я больная женщина и чувствую, что скоро умру. При моем положении я не в состоянии ни сохранить его, ни прокормить. А у вас он выживет. Прощай, сынок. Прости, Господи, мою душу грешную».

По свидетельству Клавдии Алексеевны, многие слова письма расплылись: было очевидно, что мать малыша писала со слезами на глазах. Можно было понять эту несчастную женщину, которая навсегда прощалась со своим ребенком.

За долгие годы работы в приюте Клавдии Алексеевне не раз приходилось наблюдать, как женщины по разным причинам сдавали своих детей в сиротские приюты или оставляли их у порога дома чужих людей, и заботу о них брали на себя няни. Поэтому она и в этот раз приняла все необходимые меры к тому, чтобы малыш спокойно провел ночь в новом доме.

По заведенной в приюте традиции, в день Иоанна Предтечи – 24 февраля 1850 года – Василька крестили. С того дня младенец стал Василием Ивановичем Ивановым. И кто тогда мог подумать, что этот невинный сирота с Божьей помощью вырастет и станет известным и уважаемым в Москве, почетным потомственным гражданином.

Вася был спокойным и веселым ребенком, не доставляющим никаких хлопот няням и обслуживающему персоналу. Поэтому его любили. А когда ему минуло три года, стали замечать, что растет умный, послушный и внимательный мальчик. Многие тогда предсказывали ему хорошее будущее. И не ошиблись.

Годы быстро летели. Вася прилежно учился. Много читал, любил рисовать. Успешно окончил церковно-приходскую школу и был определен в гимназию. Одаренный мальчик и здесь не затерялся, напротив, сразу привлек к себе внимание преподавателей и воспитателей. Товарищи полюбили его за доброту и отзывчивость.

А когда Василий блестяще окончил гимназию, то нашлись благотворители, которые дали ему путевку в жизнь. Василий Иванович впоследствии не раз с благодарностью вспоминал, что своим образованием и общественным положением обязан добрейшему меценату Козьме Терентьевичу Солдатенкову.

Именно на стипендию, выделенную ему этим известным российским купцом и благотворителем, мой дед проучился в Московском Высшем техническом училище (ныне университет) и стал инженером. Позже он окончил и Железнодорожный институт.

Судьба распорядилась так, что молодой инженер-механик по рекомендации Совета училища был направлен на строительство паровой железной дороги, предназначенной для подвоза строительного материала и других грузов к возводимым в Кремле в честь 200-летия со дня рождения Петра I павильонам Политехнического музея. Уже с первых дней работы Василий Иванов своей хваткой, грамотностью, расторопностью и кипучей энергией обратил на себя внимание предпринимателей и руководителей стройки.

Между тем, в связи с устройством музея в Кремле, у членов Городской Думы зародилась идея строительства в Москве конно-железной дороги от Иверских ворот (ныне восстановленных) до Смоленского (Ныне Белорусского) вокзала, протяженностью 4,5 километра (см. схему).

В начале апреля 1872 года Общая Городская Дума получила «Высочайшее разрешение на проведение железных дорог конной и паровой». Как выяснилось, желающих получить право на это строительство оказалось много. 28 апреля в Думе проходили торги на право строительства временной конно-железной дороги.

В них приняли участие семь претендентов: это компания «Граф Уваров и К˚», князь Голицын, потомственные почетные граждане Попов и Хлудов, генерал Черняев, «Торговый Дом Генике» и купец Ечкин. Победителем торгов стала компания «Граф Уваров и К˚».

Строительство конно-железной дороги началось 26 мая (ст.ст.) 1872 года. Ее прокладывали в основном военные строители, но участвовали и гражданские инженеры, и рабочие.

Она должна была проходить от Смоленского вокзала по Тверской мимо Страстного монастыря (ныне Пушкинская площадь) вниз по Страстному и Петровскому бульварам к Трубной площади, далее по Неглинной улице, через Театральную и Вознесенскую площади до Иверской часовни, находящейся между Общей Городской Думой и Историческим музеем.

Строили довольно быстро, но при этом допускали технические просчеты, да и качество прокладки железной дороги было не на должном уровне. В этом в известной степени была повинна и компания, которая торопила строителей с окончанием работ, не придавая особого значения вопросу безопасности эксплуатации конно-железной дороги.

Первый пробный вагон конного трамвая с пассажирами прошел по Москве 9 июня (ст.ст.) 1872 года. И сразу же этот рейс показал, к чему может привести спешка и отсутствие должного контроля за качеством выполняемых работ.

Поставщиками двухъярусных вагонов были английские предприниматели. Опыт показал, что они были неудобны в эксплуатации, поэтому вскоре пришлось от них отказаться.

Открытие временной конно-железной дороги намечалось на 1 августа. Право на эксплуатацию временной пассажирской линии Общая Городская Дума передала частной компании Гурьева и Новикова. Учитывая, что эксплуатация нового вида городского транспорта являлась делом ответственным, в компанию был приглашен В.И.Иванов в качестве старшего инженера по контролю за техническим состоянием вагонов и путей.

В этот период особенно стали проявляться незаурядные способности В.И.Иванова как хозяйственника и руководителя. Он проявил себя и как инженер высокой квалификации. Благодаря ему было предотвращено чрезвычайное происшествие на дороге, которое могло привести к человеческим жертвам.

Василий Иванович авторитетно доказал руководству компании, что техническое состояние временной конно-железной дороги не может обеспечить безопасность пассажиров, а частые остановки движения вагонов из-за аварий на дороге и трата времени, необходимого для устранения технических неполадок, могут привести к большим убыткам.

Выслушав обстоятельный доклад В.И.Иванова, правление компании Гурьева и Новикова приняло решение о прекращении движения конок по всей линии временной конно-железной дороги в Москве с апреля 1874 года. Практически эта дорога просуществовала чуть больше года. С одобрения Общей Городской Думы с апреля 1874 года началась реконструкция всей линии конно-железной дороги в Москве.

Реконструкция старых и прокладывание новых линий, а также сооружение разъездов, было поручено компании «Граф Уваров и К˚». Одновременно компания приступила к строительству трамвайных парков на Миусской площади, и в конце Покровской (ныне Электрозаводской) улицы. Она же стала приобретать новые, более удобные двухъярусные вагоны во Франции.

Учитывая, что большой объем строительных и реконструктивных работ потребует не- -малых капиталовложений, и органа, который постоянно занимался бы управлением столь внушительным транспортным хозяйством, ведением финансовых операций, перед компанией встал вопрос о необходимости основания акционерного общества.

28 октября 1875 года было основано Первое акционерное Общество конно- железных дорог г.Москвы. В состав правления вошел и В.И.Иванов. Более того, он был избран директором. Эта ответственная должность требовала от Василия Ивановича большого умственного напряжения и умелой распорядительности. Но никто из членов правления не сомневался, что с поставленными перед ним задачами он справится блестяще.

В 1885 году Первое акционерное Общество конно-железных дорог торжественно отметило свой 10-летний юбилей. За это время было перевезено около 225 миллионов пассажиров, огромное количество различных грузов. В юбилейный год ежедневно на линию выходило 110 вагонов.

Если учесть, что тягловой силой вагонов являлись лошади, то можно себе представить, насколько хлопотно было руководить столь большой и сложной структурой, особенно в зимние месяцы. Отсюда напрашивается вопрос: какой же неиссякаемой энергией обладал В.И.Иванов, чтобы обеспечить бесперебойную и, главное, безаварийную работу этой транспортной структуры?

В середине 90-х годов Общество готовилось к новому серьезному испытанию, связанному с техническим перевооружением трамвайного парка. Главным его содержанием был перевод вагонов с конной тяги на электрическую.

Модернизация трамвая потребовала решения новых проблем как организационного и технического, так и финансового характера. Нужно было не только вводить на линии электрические вагоны, строить трансформаторные станции и ремонтные мастерские, устанавливать сотни столбов для протяжки электропроводов, оборудовать остановки, но и подготовить вагоновожатых.

Понятно, что организация этих работ ложилась в большей степени на плечи директора Общества. Тетя Зина рассказывала мне, что в период перевода трамвая на электрическую тягу она неделями не видела своего отца.

К концу 1899 года правление Общества, преодолев большие трудности, успешно справилось с поставленными перед собой задачами, и москвичи к Новому 1900 году получили в подарок удобный быстроходный трамвай. Об этом замечательном событии писали все московские периодические издания.

28 октября 1900 года, по случаю 25-летия Общества, в помещении правления протоиерей П.В.Приклонский отслужил праздничный молебен. За большие заслуги перед Обществом его Совет выразил благодарность директору правления В.И.Иванову и преподнес ему с дарственной надписью серебряный письменный прибор.

Пассажирские перевозки в связи с появлением электрических трамваев росли из года в год. Заметно прибавились и грузовые перевозки, спрос на которые обуславливался развитием в городе промышленности, строительства домов, новых торговых предприятий и культурных учреждений.

Однако с началом Первой мировой войны многие мужчины были мобилизованы в армию. Это не могло не отразиться на кадровом составе трамвайного парка. На смену ушедшим на фронт мужчинам пришли женщины, которые в кратчайшие сроки овладели новыми для себя профессиями и стали усердно трудиться.

Но мировая Бойня, а следом развязанная большевистским правительством гражданская война, привели страну к полной разрухе. Московский городской транспорт не составлял исключения. Он пришел в упадок. Особенно после того, как Общество было экспроприировано властями.

Не сладко стало жить и В.И.Иванову, но он продолжал добросовестно выполнять свои должностные обязанности. Декретом «О национализации банков» материальные сбережения были конфискованы. Выселяли из квартиры, причем в процессе выселения представители новой «народной» власти занимались мародерством. Дедушке вместе с семьей приходилось ютиться в одной холодной комнатушке, окна которой находились частично ниже уровня земли.

Зимой, в канун Нового, 1919 года дедушка сильно простудился, а поскольку средств на лечение у него не было, то воспаление легких обострилось. Естественно, дедушка скончался. Его похоронили на Ваганьковском кладбище. Наспех сколоченный ящик с телом деда тащили на санях моя бабушка и 14-летняя будущая моя мама.

В.И. Иванов ушел из жизни, но трамвай-трудяга продолжает служить москвичам и гостям столицы. И в этом есть немалая заслуга моего деда.

__________

Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram

Поддержите нас!

Каждый день наш проект старается радовать вас качественным и интересным контентом. Поддержите нас любой суммой денег удобным вам способом!

Поддержать